琉球風水集落にみる空間哲学と文化理解

序章|空間を「調える」という思想

島の南側に築かれた集落。背後には高くそびえる山があり、前方には広大な海が望める。集落は左右の小高い丘に包まれるように囲まれている。その風景を目にすると、こう思わずにはいられません。

この美しさは、偶然の産物ではなく、意図をもって築かれたものではないか、と。

沖縄の伝統的な集落には、「空間を調える」という思想が息づいています。

それは、見た目を調えるだけではなく、

自然と人がどう共に生きるかを探究してきた、文化的な叡智の結晶です。

このブログでは、琉球の風水集落を手がかりに、

空間を調えるという思想が、どのように「景観」という形をとってあらわれるのかをひもときながら、

風水の本質である「問いを立てる思考」へとつなげていきます。

第1章|風水集落という景観芸術

琉球王朝時代、風水は政治的な都市計画の要でした。

その中心にあったのが「抱護(ほうご)」という考え方です。

これは、人の営みが自然に抱かれ、護られるべきだという空間思想であり、

王城・都市のみならず、集落づくりにも取り入れられました。

琉球風水師たちは、沖縄本島から離島に至るまで、

その土地の地形と氣の流れを読み取り、

集落全体が山に抱かれるような構造をつくり上げていったのです。

自然に抱かれた配置

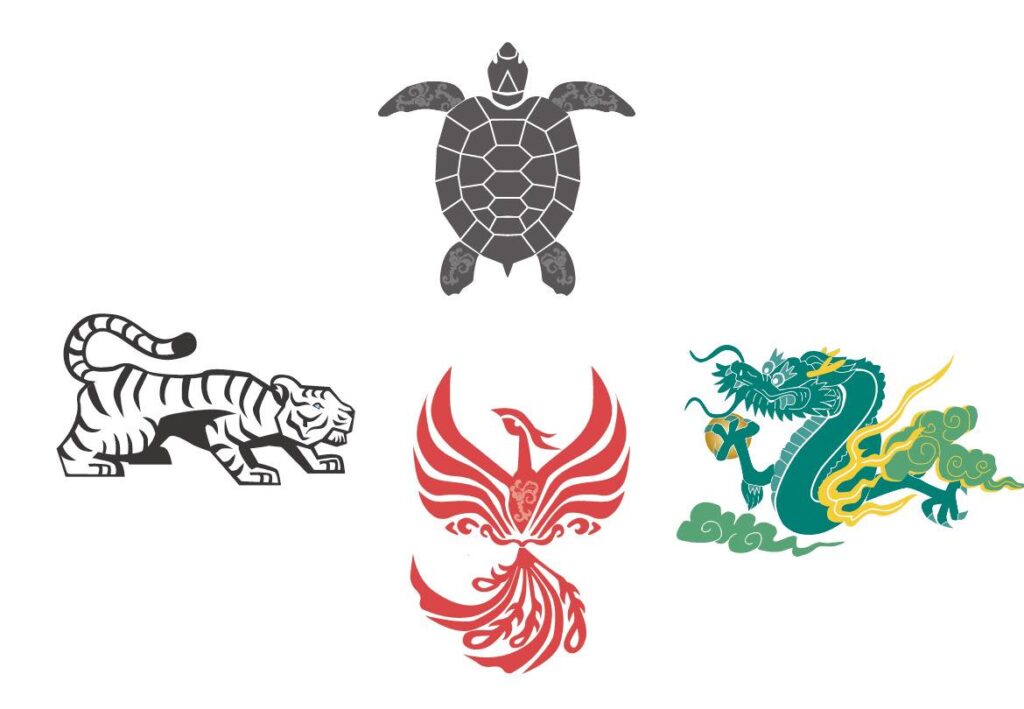

風水集落の基本構造は、四神の配置により、風・光・水といった自然の恵みを生活に取り込みつつ、

自然災害を避ける安全性と精神的な安心感が同時に調えられました。

- 背後(北)には山や森があり、御嶽(うたき)と呼ばれる聖地を祀る「玄武」

- 前方(南)は海にひらかれ、夏の涼風が入る「朱雀」

- 左右には高まりのある土地や防風林「青龍・白虎」

集落の中にある「誰もが陽当たりを受けられる」設計

注目すべきは、集落全体が**「南向き」**に調えられていたこと。

それは一部の特権階級だけが良い土地を得るのではなく、

すべての家が自然の恩恵を平等に受けられるようにという設計思想でした。

太陽の光と夏の海風という、自然からの贈り物を、

誰もが享受できること──

それは、「自然と共に在る」ことを前提とした精神文化の反映です。

世界に誇る「地球の宝石」

現存する風水集落は、まさに時代からの贈り物です。

国家政策レベルで整備された空間美学の粋であり、

人と自然が織りなす、風景という名の芸術作品。

その景観は、有形の文化財であり、

そして、その背景に流れる風水思想は、沖縄が誇る無形の文化資産です。

風水が悪いと判断されれば、集落ごと移動することもあった──

それほどまでに、「空間を調えること」が真剣に考えられていたのです。

風水とは、自然に心を傾ける生き方

理想的な風水集落は、北に玄武(山)、南に朱雀(海)をもち、

東に青龍、西に白虎の丘陵をもつ形とされています。

しかし琉球の島々の地形は多様であり、

すべての集落が教科書通りに南向きというわけではありません。

時には、背後が南、前方が北というように、

地形や安全性に応じて、最善の配置が選ばれることもありました。

つまり、「正解の型」があるのではなく、

その場その時にふさわしい「調和のかたち」があるということです。

琉球風水の思想は、そうした柔軟な応用力に裏打ちされており、

「自然に心を傾けて、内在する声を聴く」という生き方そのものでもありました。

第2章|文化は「氷山」である

― 風景を読み解くための三つの層

沖縄の風水集落は、誰もが平等に自然の恩恵を受けられるよう調えられた、

思想としての景観芸術であることを前章で見てきました。

では、その景観美は、どのように生まれたのでしょうか?

単に山や海の配置に恵まれた地形を選んだだけでは、あのような整った集落にはなりません。

そこには「文化的な見立て」があったからこそ、風水集落という空間が成立したのです。

このような風景を理解するために役立つのが、

文化を「三層構造」で捉える視点です。

見えるもの・見えないもの ― 文化の三層構造とは

文化は、次の三つの層から成り立っています:

- 精神文化(deep culture)

価値観、信念、世界観。内面にあり、無意識的。 - 行動文化(behavioral culture)

習慣、儀礼、年中行事。行動に表れるが、背景に意味がある。 - 物質文化(material culture)

衣食住、建築、道具。目に見える文化要素。

この三層は、よく「氷山」にたとえられます。

水面に出ている部分は物質文化と行動文化で、私たちの目に映ります。

けれど、水面下にはるかに大きな**「精神文化」という深層」が隠れているのです。

_______________

【文化の三層構造(氷山モデル)】

▲ 物質文化|目に見えるもの(表層)

集落の景観/建築/衣食住/道具

▼

▲ 行動文化|観察できる行為(中層)

年中行事/慣習/家の向きや配置

→ なぜその行動をとるのか?に深層の意味

▼

(海面)🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊(海面)

▲ 精神文化|深層の価値観・世界観(根幹)

自然観/死生観/宇宙観

空間をどう調えるかという哲学

▼

見えないけれど支えている

_______________

たとえば、ある集落が背に山をもち、海にひらけた場所に築かれている。

その景観(物質文化)と年中行事やまつり(行動文化)だけを見ていても、

本質的な理解には至りません。

なぜ山を背にするのか。なぜ皆が南向きに住むのか。

そこには、「自然に感謝し、共に生きる」という深い精神文化が流れているのです。

文化の層は、互いに影響し合う

この三層は、単に重なっているだけではなく、互いに作用し合っています。

たとえば、都市開発などで景観(物質文化)が失われると、

その土地に根づいた祭礼(行動文化)も失われがちになります。

そして何より、風景の中に思想が感じられなくなると、

私たちは「なぜそれを大切にしてきたのか」という精神文化を忘れてしまうのです。

文化は、かたちを失えば、やがて心も薄れていきます。

だからこそ、風水集落のように「思想が風景として残されている場」は、

今、見直されるべき文化の宝庫なのです。

見えない文化が、見える文化をつくる

風水集落を歩くと、私たちはまず、その整然とした景観に心を打たれます。

しかしその美しさの背後には、自然との共鳴を重視する価値観、

誰もが恩恵を受けられるよう調えるという共同体の倫理が横たわっています。

それが、精神文化です。

そしてその精神文化が、「行動」と「かたち」を生み、

風景となって私たちの前にあらわれている──

文化の本質を理解するには、「なぜそうするのか」に目を向ける必要があるのです。

このように、風水集落という物質文化を読み解くには、

その根底にある精神文化にアクセスする視点が不可欠です。

次章では、そこからさらに一歩踏み込んで、

「風水における問いの立て方」という哲学的な核心へと進みます。

「風水に正解はあるのか?」という問いから始まり、

変わりゆく時代と地形に対応する「思考としての風水」を探っていきます。

第3章|風水に「正解」はあるのか?

―― 変わらないのは“問いの立て方”

「風水に正解はあるのでしょうか?」

そう尋ねられるたびに、私は立ち止まって考えます。

この問い自体が、現代人が置かれている思考の枠組みをよく表しているからです。

風水における“正解”とは?

たしかに、風水には一定の理論体系や原則があります。

たとえば、方位の読み解き方、氣の流れをどう見るか、陰陽五行による空間バランスなど、長い歴史を持つ知見が存在します。

しかし、こうした理論は、あくまで「自然との調和を探るための羅針盤」です。

地形、気候、土地の歴史、文化、そこで暮らす人々の価値観によって、“ふさわしい空間のかたち”は必ず変わるからです。

つまり、風水において大切なのは、「この状況では何が正解か」と答えを一つに求めることではなく、

状況ごとに変化する自然や文化とどう向き合い、どう問いを立てていくかという姿勢なのです。

「問いを育てる」風水思想

私の風水の師は、若い頃の私にこんな言葉をくれました。

「状況によって答えは変わる。だから、考え方を育てなさい。」

この一言が、風水を学ぶということの本質を教えてくれました。

風水とは、かたちを覚える学びではなく、かたちの背景にある“思想”を養う学びです。

大切なのは、

「南向きがよい」「朱色が運気を高める」といった知識の断片ではなく、

「なぜ南向きがよいとされてきたのか」「この空間にはどんな氣を流したいのか」という問いを持ち続けること。

その問いがあるからこそ、私たちは土地と対話できる。

その問いがあるからこそ、風水は“自分の暮らしにふさわしい空間”を、自ら調える知恵となるのです。

現代の空間にこそ必要な「問いの感受性」

現代の住環境は、便利さや効率性に重点が置かれ、

「快適であればいい」「デザインが美しければよい」という“表層の正解”がもてはやされがちです。

けれども、私たちは時折、

「なぜこの場所にいると落ち着くのだろう」

「なぜあの家は美しいと感じるのか」

といった、言葉にならない違和感や感覚にふれることがあります。

その感覚に寄り添い、

「どんな氣をこの場所にめぐらせたいのか」

「この空間は、どんな物語を語っているのか」

という“問い”を立てていく力こそ、現代における風水の本質的な役割なのです。

風水とは、自然の声に心を澄ませ、

空間と対話しながら、その場所にふさわしい氣の流れと意味を調えていく――

問いの感受性を育てる、東洋の空間哲学なのです。

🪶コラム:知識よりも、意志と感受性

風水の書を開けば、多くの知識や術が書かれています。

けれど、どれほど知識を蓄えても、それを“なぜ用いるのか”という意志と感受性がなければ、

その術は生きたものにはなりません。

風水において大切なのは、

「どんな空間に、どんな氣を流したいか」という意志。

そして、「この空間が何を語っているか」を聴き取る感受性です。

空間とは、人と自然と時間が共に編んでいく“物語”。

風水は、その物語に耳を澄ませ、自分の問いを添えて、調えていくための学びなのです。

第4章|風水師とは、自然の声に心を傾ける人

琉球風水の原点に立ち返ると、風水師とは――

地図を読み、方位を定める技術者ではなく、自然の中にある声に耳を澄まし、心を傾ける感受者でした。

たとえば、風の通り道。

水のせせらぎ、木々のそよぎ、鳥たちのさえずり、陽の光の角度――

それらは、ただの環境情報ではありません。

自然が発しているメッセージです。

土地は、いつも語りかけています。

「ここは、どう在りたいと願っているのか?」

「この空間に、どんな氣がめぐると心地よいか?」

風水師は、その声にそっと寄り添い、

空間を読み解きながら、「いま、ここ」にふさわしい氣の調和を探っていきます。

それは、自然との対話の営みです。

風水師とは、自然界の語りを人の暮らしに訳していく通訳者であり、

その響きを形にしていく共鳴者でもあるのです。

そして現代の私たちにとっての「風水を学ぶ」とは、

この感受性を取り戻し、空間とのつながりを思い出すこと。

目に見える答えに飛びつくのではなく、

問いを立て、自然に耳を澄ますという“態度”を養うことに、

本当の価値があるのではないでしょうか。

結章|思想から始める空間づくりへ

風水とは、何かの「正解」を探し当てるための術ではありません。

それは、人が自然と共に生きようとしたときに生まれた、自然と調和する知恵です。

美しく、心地よく、安心できる空間をつくりたいと願うとき、

私たちはまず、“目に見えないもの”に心を向ける必要があります。

たとえば――

この空間に、どんな氣がめぐっているか?

この土地には、どんな記憶が刻まれているのか?

ここで暮らす人が、大切にしているものは何か?

それは、「風水的に正しい配置はどれか?」という答えではなく、

「この場所にふさわしい在り方とは?」という問いのかたちです。

かたちは、変わります。

場所が違えば、風も光も、文化も歴史も違うから。

けれど、「自然に心を傾け、調和を見出す」という思想そのものは、

時代が変わっても、人がどこで生きようとも、揺らぐことはありません。

だからこそ、風水は「思想から始める空間づくり」なのです。

暮らしを調えたいと願ったとき、

家を調えたいと願ったとき、

あるいは心の静けさを取り戻したいと感じたとき――

まずは、目に見えない価値観に気づくことから始めてみてください。

そして、問いを立ててみてください。

「私は、どんな世界観とともに、この空間に在りたいのか」

「どんな氣を、自分とこの場所にめぐらせたいのか」

風水とは、その問いとともに歩む、静かな思想の旅路なのです。

“調える”という行為は、その旅の一歩目にほかならないのですから。

空間を通して、内なる声に耳を澄ますために。

「風水とは、問いを立てること」

琉球風水の思想に触れるたび、

空間とは、目に見える景観だけでなく、

その奥に流れる「価値観」や「世界観」が映し出されていることに気づかされます。

わたしは、そんな“見えない文化”に光をあて、

日々の暮らしに「調える」という視点を取り戻す活動を続けています。

メールレターでは、

ブログでは書ききれない裏話や、

風水空間デザインの哲学、

節気ごとの自然のリズムと調和するヒントなどを、季節に寄り添いながらお届けしています。

あなたの日常の中にも、

思考と感性を調えるひとときが届きますように。

▶︎ メールレターに登録する(無料)

東道里璃 (とうどう りり)

最新記事 by 東道里璃 (とうどう りり) (全て見る)

- 文化的インテリア風水入門⑤ 琉球民家に学ぶ光と風の空間設計─風水思想から考える、新築の間取りのヒント - 2025年7月11日

- 文化的インテリア風水入門④ 景観は思想から生まれる - 2025年7月11日

- 文化的インテリア風水入門③ ─感覚ではなく、思想から空間を調えるということ - 2025年7月4日

この記事へのコメントはありません。