IKIGAI 生きがい概念図

こんにちは、琉球風水師のLilyです。

知識やスキルなどの専門性の高さを生かし、独立起業をして、自分の好きなこと、得意なことで仕事をしている。しかし、「何かが足りない」と感じている方へ。自由を手に入れたはずなのに、充実した人生を送っているはずなのに、「何かが足りない」と感じる理由は、あなたの生きる目的である「価値観」と、あなたが社会の役割として担う「社会的使命」が、よくわかないからかもしれません。

この記事では、人生全体の中での「価値観」と「社会的使命」の位置づけを確認し、あなたのやりたい仕事をしながら人生をさらに充実させていくための「生きがい」の見つけ方を、体系化して7つのステップで解説します。

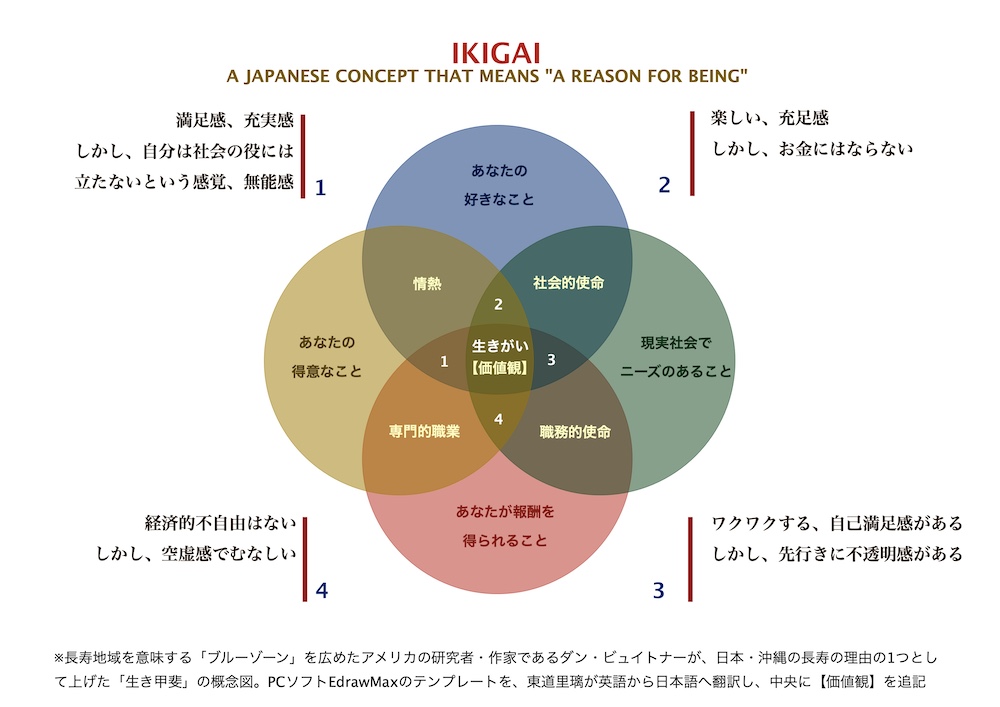

「生きがい(Ikigai)」の概念図

「生きがい(Ikigai)」という言葉は、健康長寿を実現する日本的概念として海外でも研究されています。日本では高齢者のセカンドライフ的なイメージが強いためか、「おもてなし(Omotenashi)」のような爆発的逆輸入キーワードにはなっていません。しかし、インターネットの月間検索数を調べてみると「生きがい」11,800回に対し、「ikigai」440,000回(2023年10月16日aramakijake.jp)。つまり、海外のほうが圧倒的に興味・関心が高い。この「生きがい概略図」も日本語で見ることはありませんが、英語ではたくさん見つかります。PCソフトのテンプレートにもなっているくらいです。「生きがい概念図」は、異国からみた日本人の生き方を客観的に分析しており、実に興味深い構成です。この記事では、海外で生まれた「IKIGAI概念図」を日本人である私東道里璃の視点から、分析、及び、解説してみたいと思います。

長寿地域を意味する「ブルーゾーン」の概念を広めたアメリカの研究者・作家であるダン・ベットナー氏は、日本・沖縄の長寿の理由の1つとして「生き甲斐」(ikigai)に言及。『The Blue Zones』(英語版)は2008年に発売され、それ以降、日本の「Ikigai」は欧米でも広く知られる概念となりました。なお、『The Blue Zones』の日本語への翻訳は、琉球大学教授の荒川雅志先生により行われ2022年に出版されています。荒川先生はウェルネスツーリズム研究の第一人者としてご活躍されています。

私は2012年からこれまで10年以上にわたり、沖縄で琉球風水師として、風水スクールの運営や建築・インテリア設計の風水コンサルティングを行ってきました。そして、2023年4月、琉球王朝時代から続く風水集落(南城市玉城)へ本社をへ移転。ここには、本物の『The Blue Zones』の世界が実在していました。「この素晴らしい土地から、世界へ大切なものを届けたい」と、私が追求している以下の5つの要素を全て満たす「キーワード」を探し、「生きがい」という言葉にたどり着きました。

風水 × ライフスタイル × 自己実現 × 異文化コミュニケーション学 × 沖縄

本ブログの一番上に掲載しているIKIGAI概念図のオリジナルは、Héctor García, Francesc Miralles『Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life』Penguin, 2017 Google Books版です。原書(英語)の図を私が翻訳して日本語版の図を作成しています。なお、中心に【価値観】を入れているのは、私の解釈です。著者のガルシア・エクトラ氏はスペイン人で日本在住20年。原書の『IKIGAI』は2017年に世界70カ国で翻訳され、400万部のベストセラーになっています。日本語版「外国人が見つけた長寿ニッポン幸せの秘密 (IKIGAI) 」(ガルシア,エクトル/ミラージェス,フランセスク【著】)は、日本では現在絶版で手に入りません。今、図書館で取り寄せているところです。IKIGAI概念図の解釈は、原書の内容の解説ではなく、この図を見て私が受けたインスピレーションを元に解説します。

生きがいを構成する「4本の柱」

「生きがい」を見つけるためには、自分自身についての理解を深め、同時に社会の現実を見つめる必要があります。生きがいを見つけるための4本の柱とは、「生きがい概念図」の大きな4色の丸で囲われた以下の要素です。

- あなたの好きなこと(自己理解):あなたの関心

- あなたの得意なこと(自己理解):あなたの才能

- あなたが報酬を得られること(社会の理解):社会生活の中で報酬の得られる仕事

- 現実社会でニーズがあること(社会の理解):社会に求められていること

1)好きなこと、2)得意なことの答えは、自分の内側にあり、自分を理解することで見つけることができます。3)報酬を得られること、4)社会でニーズがあることは、自分の外側にあり、社会を理解することで答えを見つけることができます。

①好きなこと(自己理解)

「好きなこと」は、最もイメージがわきやす要素です。「楽しい」という感情を伴っているケースが多く、画像でイメージしやすいものです。本棚を見れば、好きな本のジャンルの傾向がわかるでしょう。好きなことといっても、好きなことのどの部分が好きなのかは、人によって異なります。「なぜ、好きなのか」「どういう部分が好きなのか」と問いかけてみると、好きな部分が具体的に見えてきます。

②得意なこと(自己理解)

「得意なこと」は、あなたに生まれつき備わっている才能です。努力しなくても自然にできてしまい、他の人ができないと「なぜ、できないんだろう?」と不思議に感じてしまうものです。日常の思考パターンであり、行動パターンです。無意識のなので当たり前にできてしまい、才能を持っていることに気づかないこともあります。風水的な世界で見ると「四柱推命」という、生年月日で決まる個人の持つ星がわかると「得意の傾向」をつかむことができます。また、西洋的なツールでは、「ストレングスファインダー」を活用すると、ご自身の才能を見つけるに役立ちます。

③あなたが報酬を得られること(社会の理解)

「あなたが報酬を得られること」は、もっともわかりやすい部分かもしれません。アルバイト、サラリーマン、専門職、会社経営など様々な形がありますが、「対価を受け取ることができることは何か」ということです。社会との関わりのある部分ですが、「何をするか」については、現代の日本では自分で選択できます。

④現実社会でニーズがあること(社会の理解)

「現実社会でニーズがあること」は、社会に求められることです。時代や地域によって変化するものです。環境的要因なので、自分でコントロールできません。一番見つけるのが難しい要素です。一方で、リサーチもしていないのに、たまたまタイミングがあって、時流に乗ってしまうこともあります。たまたま時流に乗ってしまった場合、再現性がないので、時代が変わった時に対応できません。

「生きがい概念図」の4本の柱には、自分の内側の世界と、自分の外側にある社会の両方があります。どちらか一方ではなく、双方のバランスを取ることが、「生きがい」を得るために重要であることを語っています。

2本の柱を手に入れると現れる「4つの意識」

上記4本の柱のうち、隣合う2つの要素を重ね合わせた接点に見えてくるのが、以下の4つの意識です。

- 情熱:「好きなこと」(自分)×「得意なこと」(自分)

- 専門的職務:「得意なこと」(自分)×「報酬を得られること」(社会)

- 社会的使命:「好きなこと」(自分)×「現実社会でニーズがあること」(社会)

- 職務的使命:「現実社会でニーズがあること(社会)」×「報酬を得られること」(社会)

①情熱

「好きなこと」(自分)×「得意なこと」(自分)がわかると、あなたが「情熱」を注げる対象がわかります。時間が経つのもの忘れ、やり続けてしまうことはなんですか。2つとも「自分」に関わる部分なので、「あなたらしさ」が最も現れる部分です。

②専門的職務

「得意なこと」(自分)×「報酬を得られること」(社会)がわかると、あなたの「専門的職務」がわかります。自分の才能と社会で求めらている業種との接点を見ているので、「あなたのビジネスの専門性」がわかります。大学や専門学校で専門性の高い知識を学ぶ、就職した会社の現場でスキルを習得するなど、知識とスキルによる専門性の高さを表します。「自分の才能をよく理解しているか」どうかが、「どのような専門性を磨くか」の鍵になります。あなたの能力の対価として報酬が得られるので、仕事の「やりがい」があります。

③社会的使命

「好きなこと」(自分)×「現実社会でニーズがあること」(社会)から、あなたの「社会的使命」がわかります。ここでは「好きなこと」という言い方より、「興味・関心のあること」のほうが適切かもしれません。「社会がもっとこうだったらいいのに、なんでこうなんだろう?」と疑問を感じ、その社会課題の解決に取り組むための在り方が「社会的使命」です。自分の関心があることと社会の接点を見ているので、「社会の中でのあなたの役割」がわかります。「現実社会でニーズのあることは」時代の流れや地域性などにより変化します。しかし、「社会的使命」は、軸でありコンパスなので変化しません。あなたの社会での役割の方向性を示すものです。外側の社会の中で、あなたの興味・関心ある領域に、「課題」を感じることで見つかります。

④職務的使命

「現実社会でニーズがあること(社会)」×「報酬を得られること」(社会)がわかると、「職務的使命」がわかります。報酬を得て仕事をさせていただく以上、お客様に満足いただけるサービスを提供する義務があります。誰かの役に立つ仕事の対価として報酬が得られている感覚があると、仕事の「やりがい」を感じます。社会人として、誰もが何かしらのかたちで経験したことのある領域でしょう。ここだけは、「自分がなくても、社会的ニーズにより決まる」ものです。もちろん、関心のあるもの、得意なことが、仕事を選ぶ上での選択基準になっているでしょう。しかし、自分の内側に深く問いかけなくてもこの部分は成立するので、ここを起点に「生きがい」を考えることは行いません。生きがいを見つける上で、一番最後に考えます。

【Point2】 4本の柱の中央に「価値観」という大黒柱

全ての4本の柱が見つかっても、「生きがい」を感じられないことがあります。それは、あなたの「価値観」に合っていない場合です。価値観は中心にある「大黒柱」で、人生の全てを支えている中心軸です。そして、人生の方向性を示す「コンパス」の役割をもっています。「価値観」は、幸せな人生を送るための最も重要な要素なので、概念図の中心にコンパスの役割として【価値観】の文字を入れました。中心のコンパスの針が、あなたの人生観と合っている時に、「生きがい」を感じることができます。

「やりがい」とは、能力が評価される仕事や、人に喜んでもらえる仕事で感じることができます。しかし、仕事の「やりがい」を感じても、あなたの価値観の合わないことは「生きがい」にはならないでしょう。「やりがい」を感じているのに何かが違うと思っているのであれば、「価値観」を今一度確認してみましょう。

価値観を導き出す時に、一つ大きな注意点があります。それは「他人軸」ではなく「自分軸」の価値観であること。親、先生、社会から「こうすべき」「これが正しい」と刷り込まれた価値観があります。「有名大学に入る」「有名企業に就職する」「お金持ちになる」「高いステイタスを得る」「有名になる」「お金持ちと結婚する」などが典型的な例です。自分が心からそう思っているのではなく、「そうならないと周りの人や社会からダメな人間だと思われる」と、他人の目を氣にして、他人の価値観で自分の人生の方向性もそうだと思いこんでいるケースがあります。それは、本物のコンパスとなる価値観ではありません。価値観は一人一人違って当然のもので、価値観に優劣はありません。あなたの人生の目的となる本物の価値観を見つけることが大切です。

また、4つの意識は、確認して決めていく順番が重要です。「④職務的使命」を優先順位を高くして仕事を決めた場合、長く続けるのは難しいでしょう。自分の内側を理解せずに、外側の世界だけで仕事を決めてしまっているからです。人生のバランスを取るためには、4つの意識を確認していく順番が重要です。上記①から④の順に、自分の内側から理解していくことが、生きがいのある人生を歩むための最適なプロセスになるでしょう。現在の生き方、働き方に違和感がある場合、①情熱と中心の価値観から見つめ直すことが、あなたにとって最適な道を見つける手助けになります。

cf. 4本の柱が見つかっても「生きがい」を感じられなかった事例

私の事例をお伝えします。20代の時、交通情報キャスター、フリアナウンサーの仕事をしていました。小学生の時は「声優」、高校生の時は「アナウンサーになりたい」と夢を描いていました。学生時代は国語の音読が大好きで、水泳大会などの学校行事のMCをした経験はとてもよい思い出です。交通情報キャスターの仕事は、好きなこと、得意なことを生かして、社会が求める役割もあり、お給料もいただくことができました。しかし、ある時、未来が見えなくなってしまいました。それは、私には、「自由・冒険・挑戦」「家族と一緒に過ごしたい」「自然と調和するように暮らしたい」という価値観がありました。仕事はとても充実していて楽しかったです。しかし、「決まりが多く自由が効かない」「忙しくて仕事優先」「人工的な空間で長時間過ごす」などの現実が、私の価値観と合わなかったのです。

また、アナウンサーという職業になりたいと思った理由の一つは、親や友人に見下される人生から逃れたかったこともありました。高校も大学も成績が悪くて、いつも親から怒られ、友達からも露骨に見下したような言葉を言われたことがあります。「アナウンサーになったら、もう酷いことを言われないのではないか」そういう思いがありました。しかし、これがまさに他人の価値観で自分の就職を決めてしまった例の一つでもあります。

また、交通情報キャスターといっても、当時は専門性も中途半端でした。「次にマイクを握る時は、自分の内側にあるメッセージを自分の言葉で伝えられる人間になる」と決意して退職しました。「自分の価値観に合った人生を歩むことを決意した瞬間」でもありました。

3本の柱を手に入れると湧き上がる「4種の感情」

上記4本の柱のうち、3つの要素が重なり合った時に「どんな感情になるか」が、次の4つです。

- 満足感、充実感。しかし、自分は社会の役には立たないという感覚、無能感【現実社会のニーズがない】

- 楽しい、充足感。しかし、お金にはならない【報酬がない】

- ワクワクする、自己満足感がある。しかし、先行きに不透明感がある【得意がない】

- 経済的不自由はない。しかし、空虚感でむなしい【好きがない】

①満足感、充実感。しかし、自分は社会の役には立たないという感覚、無能感

「好きなこと」(自分)×「得意なこと」(自分)×「報酬を得られること」(社会)

好きなこと、得意なことで情熱があり、得意を生かして専門性が高く報酬も得ている。しかし、「現実世界のニーズ」が抜けているので、自分の社会的使命となる役割がわからない状況です。「自分」の比率が高いので、自分自身の欲求は満たしています。自分の社会での役割を見いだし、「使命感」をもつことができれば満たされます。

②楽しい、充足感。しかし、お金にはならない

「得意なこと」(自分)×「好きなこと」(自分)×「現実社会でニーズがあること」(社会)

得意なこと、好きなことで情熱があり、関心のあることで社会のニーズに応えている使命感もあり、楽しい。「自分」の比率が高く、やりたいことができている精神的な満足度は高いですが、「報酬を得られること」がないため現実的な生活を営む経済力を必要としている状況です。得意なことの専門性を磨き、その専門性が社会に役立つことができれば満たされます。

③ワクワクする、自己満足感がある。しかし、先行きに不透明感がある

「好きなこと」(自分)×「現実社会でニーズがあること」(社会)×「報酬を得られること」(社会)

好きなことを仕事にし、現実社会でも役割を与えられ、報酬も得られている。かなり満足度が高いですが、「得意なこと」に気づかず専門性に磨きがかかっていないため「専門的職務」が欠けています。知識やスキルに自信がなく、才能を生かしたスキルを磨くことを必要としている状況です。「好きなこと」を掛け合わせて磨き続けることのできる専門性が見つかると満たされます。

④経済的不自由はない。しかし、空虚感でむなしい

「得意なこと」(自分)× 「報酬を得られること」(社会)× 「現実社会でニーズがあること」(社会)

才能を生かした専門性の高さで報酬を得ており、また、その専門性は社会的ニーズも高い。仕事の依頼も多く、十分な報酬を得られている状態。しかし、社会的使命感が欠けているので、何のために仕事をしてるのかわからない状況です。お金にはなるけどやりたくない仕事を抱え、ストレスが溜まっているかもしれません。好きなことと思っていたことが、単なる憧れで、現実の仕事内容はイメージとは違ったという場合もこれに当てはまります。好きなことを見つける時は、一つ答えが出たら「なぜ、好きなのか」「どこが好きなのか」と深掘りし、好きなことの具体的な部分まで明らかにしていきましょう。得意なことと重ね合わて楽しくやり続ける「情熱」持つことができ、「私は〇〇のためにこの仕事をしている」という明確な社会的使命感が得られると満たされます。

さて、あなたは上記のどれかに当てはまりましたでしょうか。自分の状況を理解することが何より重要です。欠けているものががわかったのであれば、欠けているものを補えばいいのです。多くの人が経験するのは、まず、”③ワクワクする、自己満足感がある。しかし、先行きに不透明感がある”ではないでしょうか。興味関心のある領域の会社で働くことです。次に、多いのは”④経済的不自由はない。しかし、空虚感でむなしい”ではないかと思います。士業などの国家資格をお持ちの方などは、ここに当てはまるケースが多いかもしれません。”②楽しい、充足感。しかし、お金にはならない”は、主婦など経済的に安定している方が悩まれていることが多いかもしれません。”①満足感、充実感。しかし、自分は社会の役には立たないという感覚、無能感”は、好き、得意、専門性を手に入れた上で、最後に「社会的使命」を探している状況。起業家の方など好きなことで自由に仕事をしている方が、ここに悩んでいることが多いのではないかと思います。

4本の柱のうち、「好き」「得意」2つは「自分」の視点、「社会的ニーズ」「報酬」の2つは「社会」の視点の要素です。3つの要素が重なる場合、「自分」の比率が高いと「内面的充実感」が高く、「社会」の比率が高いと「外面的充実感」が高くなります。

「ウェルネス人生デザイン」7ステップ

これまで、「生きがい(Ikigai)概念図」を元に、それぞれの要素を解説してきました。それでは、「生きがい」を見つけ、ウェルネスなライフスタイルを創造するには、どのような順番で考えていけばいいのでしょうか。ここでは、「生きがい(Ikigai)概念図」の作成プロセスを「ウェルネス人生デザイン」と呼び、私なりの考え方でお伝えします。

- 「価値観」を明確にしてコンパスを得る【自分】

- 「好きなこと」を探す【自分】

- 「得意なこと」とを探す【自分】

- 「好きなこと」「得意なこと」の接点から「情熱」を見つける【自分】

- 「価値観」を軸に「得意なこと」と「報酬が得られること」の接点から「専門的職務」を磨く【自分】×【社会】

- 「価値観」を軸に「好きなこと(興味・関心)」と「現実社会のニーズ」の接点から「社会的使命」を見つける【自分】×【社会】

- 「社会的使命」を軸に「報酬の得られること」と「現実社会のニーズ」の接点にある「職務的使命」があなたの理想の仕事【社会】×【社会】

①「価値観」を明確にしてコンパスを得る【自分】

価値観とは、生き方の方向性を示すコンパス。「人生の目的」です。自分を律するもので、「ポリシー」「考え方」「あり方」とも言いかえることができます。「好き」「重要」「受容」などの判断基準であり、人格を形成するものでもあります。では、「価値観」とはいかにして形成されるのでしょうか。価値観は大きく2つにわけることができます。1)個人的価値観と、2)社会的価値観です。また、それぞれの価値観には、「ポジティブ」な一面と「ネガティブ」な一面があります。

個人的価値観

先天的なものであり、個人の好み、考え方が反映されたもの。信条、信念、思想など。次のステップ「好きなこと」を掘り下げていくプロセスでも、いくつかの価値観に気づきます。「好きなこと」が具体的であるのに対し、「価値観」は、抽象度が高く本質的なもので、内側に存在する意識です。個人的価値観がポジティブに機能すれば自分を大切にものごとを判断することができます。ネガティブに機能すると、わがまま、固執、頑固で視野の狭い世界で生きることになります。

社会的価値観

後天的なものであり、所属する地域や時代などの文化的背景の影響を受けているもの。文化的背景も2つに分類できます。思考パターン、行動パターンなどの「精神文化」と、衣食住などの「物質文化」です。地域や時代などによって差異があります。自分の外側にある環境的な要因です。社会的価値観がポジティブに機能すれば社会と調和することができます。ネガティブに機能すると、他人の目を氣にしすぎて、自分を見失ってしまいます。社会的価値観のネガティブな軸を「他人軸」と呼びます。

◆社会的価値観を形成する方程式

精神文化×物質文化

文化には、大きく分けて2つの種類があります。思考パターン、行動パターンなどから構成される「精神文化」と、衣食住などの「物質文化」がです。では、精神文化と物質文化は何からつくられるのでしょうか。それは、地域の気候、風土から生まれたのではないでしょうか。そして、物質文化が発展する以前は、地域の気候、風土に合った、衣食住に困らず生きていくために必要な思想・哲学が根底に存在していたのではないでしょうか。

電気、ガス、水道、交通網の発達により、地域の気候や風土と調和しなくても生活できるようになりました。お金があれば、食べ物を買うことができ、温度や湿度を快適にすることができます。

物質文化の発展による価値観の変化

自然の恵みから命をつなぐ→お金があれば、食べるのに困らず、快適に過ごせる

自然と調和して暮らすことよりも、お金を稼ぐことのほうが価値が高くなりました。この価値観の変化により、自然を破壊して、経済的発展をさせることの方が価値が高いと考える人が増えました。しかし、環境破壊が進む中での違和感から、SDGsが世界の流れになっています。

経済的価値観優位の社会で発展したのは物質文化のみです。経済的発展により、むしろ精神文化は失われました。「豊かさとは何なのか」が、今問われています。ここで、自分自身が「他人軸」の社会的価値観にとらわれていないか、確認する必要があります。

◆精神文化と個人的価値観

精神文化は思想やポリシーでもあるため、社会的価値観の要素でもありながら、個人的価値観と共通する部分もあります。それでは、精神文化とは何なのかを考えてみましょう。精神文化とは、地域の気候、風土と調和して、自然の恵みに感謝ができる心の在り方が原点なのではないかと感じています。電気、ガス、水道といったライフラインの普及によって、自然の恵みに対する感謝の気持ちを実感できる機会が減りました。自然の恵みは衣食住などの物質的な豊かさをもたらすだけでなく、精神的な安らぎを与えてくれます。また、感謝の祈りを捧げてきた地域の伝統文化の中に、心の安寧、分かち合う喜びなどもDNAに刻まれ、先天的な価値観としてもっているのかもしれません。経済的発展や物資的に豊かになる一方で、違和感がある方は、精神文化的な面からアプローチしてみると、答えが見つかるかもしれません。個人的価値観と社会的価値観のバランス、精神文化と物質文化のバランスが取れていることが、幸福度の高さにつながるのではないかと私は感じています。

◆自分軸とは何か

価値観の軸は二層構造になっており、中心に「個人的価値観」があり、外側を「社会的価値観」が覆っています。「自分軸」の価値観とは、あなたが心からこう在りたいと願う、あなたの人生で最も大事にしている想いであるポジティブな個人的価値観です。個人的価値観と合わない、親、学校、社会に押し付けられた社会的価値観は、ネガティブに機能する「他人軸」です。

価値観とは、生き方の軸になるものです。価値観が明確でない時は、判断基準があいまいになり、決断にもブレが出でます。一方、価値観は成長する、広がる、変化するという性質もあります。常に自分の価値観と向き合うことが、人生の判断を行う上でとても重要です。

個人的価値観と合う社会に所属できると最も居心地が良いといえるでしょう。そのためには、どこに住むか、どこで働くか、誰と一緒にいるかを選択する際に、自分軸の判断基準で決断できると幸福度の高い人生と感じることができるのではないでしょうか。

◆価値観と住宅の関係

「住宅は人生を映し出す鏡」と言われているほど、家にはその人の価値観が反映されています。家についてどう感じているかで、ご自身の価値観に気づくことができます。また、それぞれの問いかけを深掘りしていくことで、今お住まいの家があなたの価値観とあったいるかどうかがわかります。以下の質問を問いかけてみてください。

- なぜ、その土地に住んでいるのですが。この先の未来もその土地に住み続けますか。それとも、他の土地に移転したいですか?

- なぜ、その家に住んでいるのですか。その家は、あなたを幸せにしてくれていますか?

- 家の間取りについて、どのように感じていますか?快適ですか?改善したいですか?改善したいのであれば、何をどう改善したいか考えてみましょう。

- なぜ、そのインテリアで生活しているのですか?そのインテリアはあなたにどのような影響を与えていますか?快適ですか?改善したいですか?改善したいのであれば、何をどう改善したいか考えてみましょう。

- 掃除、片付け、食事など、ライフスタイルに満足していますか?改善したいですか?改善したいのであれば、何をどう改善したいか考えてみましょう。

私は琉球風水師として新築やリフォームなど家づくりのお手伝いをしてきました。家づくりで最も重要なことは、施主様の「価値観」を明確にすることです。価値観にあった家に住むことができるのが一番幸せだからです。「今の家のどんなところが好きなのか」「今の家にどんなストレスを感じているのか」を具体的に知ることで、その方の「価値観」がわかります。価値観がわかると「どんな家に住みたいのか」がイメージが具体的に見えてきます。価値観と調和した家は、快適であり、本当のなりたい自分になれる家になります。

◆「目的」と「目標」の違い

「目的」と「目標」は違います。あなたが何か資格を取りたいとします。「〇〇資格取得するぞ」というのは目標です。「目的」とは、何のために◯◯資格を取得するのかと深掘りした時の「何のために」の部分です。「目的」である価値観は、北極星のような存在で、あなた向かう方向の目印となるもの。孫悟空は、天竺を目指して旅をし、途中、様々な場所で戦いを繰り広げます。天竺が「目的」、途中のスポットで戦いに勝つことが「目標」です。「目的」である「価値観」を見つけだしましょう。

◆

また、価値観を見つける課程で、社会と接点のある価値観が出てきたら、それは「社会的使命」に当てはまります。自分自身の生き方のコンパスであればあなたの「価値観」です。その価値観が社会課題の解決に貢献し、社会でのあなたの役割となるものは「社会的使命」にもなります。

②「好きなこと」を探す【自分】

「好きなこと」とは、あなたが興味・関心を持っている分野です。画像でイメージしやすいので、一番わかりやすい部分です。「楽しい」という感情を辿っていくと、好きなことのイメージが浮かぶでしょう。好きなことが思い浮かんだら、「それのどういうところが好きなのか」までわかると、より具体的です。さらに、「なんで好きなのか」と深掘りしていくと、抽象度が高くなったところで、それはあなたの価値観にたどり着きます。

私の場合ですが、アウトドアが大好きで、スクーバダイビング、トレッキング、スノーボードをしてきました。どれにも共通しているのは、自然の中で身体を動かすことが好きです。また、動植物にはあまり興味がなく、海も山も景色を見るのが大好きです。同じ趣味でも、どこが好きかには違いがあるんですよね。さらに、「なんで好きなのか」と深掘りしていくと、自然が好きで、自然の中にある良いエネルギーに触れている時間が私にとっての最高の時間です。そして、「自然と調和して生きていきたい」という価値観にたどり着きます。

それから、私は風水に出会って、風水が大好きになりました。理由は、「家がどんどん快適になる」「陰陽五行の哲学で、心の在り方が正される」「宇宙的な世界観が壮大」「上空からバードビューで見る全体を俯瞰した視点」などがとても魅力的です。そして、家庭に対する価値観が高く「家」「インテリア」が大好き。30代の頃は、家の整え方というのが全くわからなかったのですが、風水を実践することで、楽しみながら家を整えることができました。それにより、物質的にも精神的にも家が最も安全な場所となり、笑顔と優しい言葉で過ごせる毎日が最高に幸せです。

建築・インテリアの理論ではなく、なぜ風水理論が好きなのかというと、風水は東洋の天神合一思想がベースで「人と自然が調和しながら共存する」という考え方が軸になっているからです。建築・インテリアの理論は西洋から入ってきたもので、西洋の一神教的な世界では「人が自然を支配する」という考え方が軸にあります。西洋建築的な考え方は、海を埋め立て、山を切り開きどんどん自然が破壊されていきます。こうして、「なぜ好きなのか」「どういうところが好きなのか」と深掘りすると「価値観」までたどり着きます。「自然との調和」が風水の軸にあることが、風水が好きな理由です。心の在り方が正される面では「美意識」という価値観、上空からバードビューで見る全体を俯瞰した視点からは「戦略性」という価値観、家が整うことが嬉しいというのは「家庭を大切にしたい」という価値観が現れています。

旅行は好きですが、都市観光や団体ツアーに参加すると必ず具合が悪くなります。一人旅が好きで、目的はアウトドアと聖地巡礼、歴史や精神文化にふれることです。風水を学び始めてから、聖地巡礼をするようになりました。聖地巡礼の意味やお作法がわからないと、聖域を訪れるのは難しかったからだと思います。聖地巡礼がたまらなく好きなのも、やはり、自然の奥深いところに入り、神聖な自然の氣にふれることができるからです。聖地でお祈りすると、様々なメッセージをいただけるので、心が癒やされ、活力が湧いてきます。心のリセットができるのが、聖地を訪れる一番の理由かもしれません。「自然との調和」「美意識」などの価値観が、旅行する時にも反映されています。

あなたも好きなことを思い浮かべ、どこか好きなのか、なんで好きなのかと問いかけてみてください。すると、表面的には違うことのように見えることでも、本質は同じことがあります。本質的なところにたどり着いたら、それは、あなたの価値観です。

③「得意なこと」とを探す【自分】

「得意なこと」は、あなたが生まれ持って身につけているもので、言い換えれば「才能」です。無意識に行っている考え方の傾向であり、思考のクセです。無意識で考え方ことはそのまま行動になるので、行動習慣でもあります。一方、知識やスキルなどは「得意なこと」ではありません。知識やスキルは「後天的」、得意なことは「先天的」な要素です。知識やスキルは「表面的」なものです。時代や地域によって、必要であったり、なかったりします。得意なことは「本質的」なものです。考え方や思考習慣なので、時代や地域が変わっても能力を活かすことできます。知識やスキルはこの後出てくる「専門的職務」に当てはまります。「得意なこと」と「報酬を得られること」の接点に位置するものです。

「得意なこと」とは、あなたの特徴で、「長所」でもあり「短所」でもあります。「長所」か「短所」かは、捉え方次第です。古代中国哲学に「陰陽思想」があります。相対する2つの性質のものは、対立することなく補い合う存在であるという考え方です。相対する2つの存在を善悪でジャッジせず、どちらも必要な存在であるとニュートラルに捉えるのが特徴です。「短所」と思ってきたことも、捉え方をひっくり返せば「長所」になります。

「風水」という言葉を聞くと、「吉凶の占い」と思っている方もいいかもしれません。実は風水の八方位も、各方位に「特徴」があるだけなんです。その特徴を、良い方向へ活かせば開運となり、悪い方向に活かすと凶運となるだけのことです。何事も世界の万物はニュートラルな存在です。特徴とは、天から与えられたギフト。せっかく頂いたのですから、しっかりと受け止めて人生に活かしましょう。

「四柱推命(しちゅうすいめい)」というのは、古代中国から伝わる占いで、生まれた「年」「月」「日」「時間」を4つの柱として「四柱」と呼びます。天体の配置により地球に流れてくるエネルギーが違うので、生まれた瞬間の天体の配置から受け取るエネルギーの質で、人の特徴をみることができる学問です。インターネットで、生年月日を入力するだけで無料で自分の星を知ることができます。年柱、月柱の天干(てんかん)は、それぞれ10種類に分類されます。天干がわかるだけでも性格的な傾向がわかります。

ちなみに、私は「印綬(いんじゅ)」「正財(せいざい)」という星を持っています。「印綬」は学問の星で知識を学ぶことや歴史、古典に強いのが特徴です。「正財」は安定した財を得るという意味を持ちます。多読する、論理的にものごとを考える、学術論文を書く、古代中国哲学に強いのは「印綬」が影響しています。「正財」は安定した財を得るような仕事が向いていますので、投資家やベンチャー起業よりも、学校運営などの堅実な働き方が私には合っています。

古代中国では、「天運」「地運」「人運」の3つの運を鍛えてこそ、幸せになれると考えました。「天運」とは、生まれた時の天体の配置によって受けたエネルギーにより授かるその人の運命であり特徴です。これは変えることができません。「得意なこと」を見つけて磨くということは、「天運」を活性化するということです。住宅という環境を整えることは「地運」を活性化します。住宅は「価値観」と合っていれば毎日が心地よく過ごせ、「地運」が活性化します。そのため、私は風水師として、価値観にあった家づくりを風水でサポートしています。「人運」とは、人としての在り方、「人間力」を問うものです。「生きがい」の概念図には含まれていませんが、人間力が高まれば人生の質は上がります。「天運」は先天的で見つけて活かすもの。「地運」と「人運」は、後天的で自分で鍛えるもの。「地運」と「人運」を高めるため、陰陽五行の哲学を学び、ライフスタイルの中に取り入れていくことで、陰陽五行を自分の哲学として活用できるよう「陰陽ライフスタイル内観塾」という実践の場づくりをしています。

④「好きなこと」と「得意なこと」の接点から「情熱」を見つける【自分】×【自分】

「好きなこと」「得意なこと」が見つかったら、この2つの丸の重なる部分「情熱」を注げることを見つます。私の例で恐縮ですが。私の好きなことは、アウトドア、風水、家。得意なことは、知識を学び人に教えること、堅実な働き方です。アウトドアに関しては、スキューバダイビングのガイドができるダイブマスターの資格は持っていますが、スクーバのガイドで働いたことは一度もありません。学生の頃、経験が積みたくてダイビングショップで雑用スタッフとして働き、潜らせてもらったことがある程度です。ダイビングなどアウトドアは好きなのですが、動植物が好きではないのでガイドには向きません。それから、体力的な問題で、海や山の仕事では、万一の時の人命救助のトレーニングがあり、厳しい自然の中で、物理的に人を助ける力が必要です。ダイビング器材そのものが重くて、自分のことで精一杯。とても人の面倒は見れないので、仕事にはできませんでした。

一方で、風水は知識を学ぶのも楽しいし、実践も家の中でできること。学ぶ、教えるが得意で、特に、アナウンサーをやっていたので人前で喋るのが得意。学んだことを体系化してカリキュラムをつくり、それを教えるというのはまさに天職だと感じました。しかも、思想的根幹には自然との調和があり、家庭を大切にするという点でも私の価値観に合っています。それで、仕事なのか遊びなのか境目がないくらい、風水の研究を楽しんでいます。

ただ、仕事をしていて、自分には合わないこともありました。それは、単発の風水鑑定です。私は、情報を集めて体系化し、ゼロから1の世界を作り出し、一気通貫で構造化することが好きです。それは、風水が好きな理由でもお話したように「全体を俯瞰したバードビューの視点」に魅力を感じているからです。家づくりであれば、土地、間取り、インテリア、暮らしの在り方まで一気通貫で見ています。単発コンサルティングは家づくりのプロセスの一点だけを切り取ってアドバイスを求められます。しかし、私には土地選びから、間取り、インテリア、暮らし方までの時間的な流れまでが全て見えてしまいます。ですから、その膨大な情報を一回のコンサルではとても伝えきれませんでした。全体が見通せる目を持っていることは長所ですが、全体の中の一点だけを切り取られた時には、全体が見えすぎてしまうことで何もできなくなるというのが私の特徴です。苦手なことを手放そうと、単発の風水鑑定は止めました。

⑤「価値観」を軸に「情熱」と「報酬が得られること」の接点から「専門的職務」を磨く【自分】×【社会】

ここまでの「価値観」の明確化、「好き」と「得意」をかけ合わせるところまでは、自分の内側に向かっていました。IKIGAI概念図の解釈の仕方は、人それぞれだと思いますが、私は、分析の順序が重要だと感じています。まず「自分の内側」と向かい、内側の答えが出てから外側の世界と掛け合せていくことが大切です。先に外側の世界から考えてしまうと、他人軸で世界を作ってしまうからです。

「好き」と「得意」は、完全に内側の世界です。この内側の2つの要素が重なり合った「情熱」と、「報酬が得られること」を掛け合せます。あなたの「得意なこと」を磨き、専門家として仕事するなら、どんな専門職でしょうか。それは、あなたの価値観と合っていますか?大学、大学院、専門学校などに通うケース、独学のケース、そして、職場でスキルを磨くなどのケースがあります。この「専門的職務」の領域は、生み出すのに最も時間がかかるところです。土台を築くのに、5年から10年くらいかかるところでしょう。

私はアナウンサーになるという夢を実現するために、大学時代にアナウンス学校に通いました。そして、就職してからもアナウンス学校に通っています。勤務時間中は本番をこなすので精一杯で、練習などすることはできませんでした。「アナウンス技術を磨きたい」と、会社を終えてからアナウンス学校へと通っていました。憧れの職業につき、得意を生かし、仕事ができている。とても幸せでした。しかし、前述のように、「価値観」と合っていなかったため、何のために仕事をしているのか、ある時わからなくなってしまいました。他人軸で仕事を決めてしまった場合の、良い事例だと思います。

私が自分の才能が開花した瞬間は、明確に覚えています。それは、30歳を少し過ぎて進学した大学院でした。それまでの学生生活は、親や社会から白い目で見られないために学生の皮を被っていただけでした。勉強なんてしたくないし、授業もできるかぎりサボりたい。そんな大学生活でした。しかし、大学院への進学は自分の意思でした。アナウンサーの仕事をする一方で、「何か専門性を身に着けたい」と考えていました。大学院で開花した私の才能とは、「論理的思考力」です。「異文化コミュニケーション学」という学問の価値観が私の価値観とぴったりで、その影響も大きかったようです。四柱推命の「印綬」を持っていることは話しましたが、他人軸で進学した大学では、「論理的思考力」の才能は全く開花しませんでした。自分の意思で、自分の価値観で大学院に進学した時、ようやく才能が開花したのです。本当に楽しい大学院生活でした。

風水を学び始めたのは、ちょっとした「関心」からでした。プロになろうなんてつもりは、さらさらなかったです。ただ、家づくりが難しくて、なんとかならないかなと。もし、風水を学ぶ目的が家づくりであったなら、家が手に入った時点で風水も止めています。しかし、あれから15年、飽きることなく続けています。風水が大好きで、そして、教育コンテンツを作って教えるのが得意で、価値観にあっているからです。もちろん、途中でなんどもやめようと思ったこともあります。でも、やめられないんですね。やめようとすると、必ず待ったがかかるというのを繰り返し、「今生でのお務めを終えるまで、やめることはできない」と腹をくくりました。こういう部分が「社会的使命」ということなのかもしれません。

専門性を磨き「専門的職務」といえるだけのものを手に入れるは時間が必要です。それだけに、方向性を間違えないことが大事です。「好きなこと」「得意なこと」で、あなたの「価値観」合っているかどうかを確認してから、学校選びや資格取得をすると良いでしょう。親や社会に押し付けられた価値観や、「なんか役に立ちそう」という機能性だけで選んではいけません。自分の内側の本質的なところを起点にして決めることが大事です。

⑥「価値観」を軸に「好きなこと(興味・関心)」と「現実社会のニーズ」の接点から「社会的使命」を見つける【自分】×【社会】

「社会的使命」のヒントは、あなたの「価値観」を見つける時に、一緒に出てきているものもあるでしょうあ。社会生活の中で、「なんでこうなんだろう」「もっとこういう社会であればいいのに」と、あなたが感じた部分です。人間の脳には「RAS」という機能があり、世の中に存在する膨大な情報の中から、あなたの「興味・関心」というフィルターを通して、世界を見ています。あなたに見える世界とは、あなたの興味関心のある世界しか見えないものなのです。「もっとこういう社会であればいいのに」と感じたことに対し、その社会課題の解決に取り組む姿勢が、あなたの「社会的使命」です。

「好きなこと、得意なことを仕事にし、専門的な知識やスキルも身に着けているのに、『何かが足りない』と感じている」それは、「社会的使命感」が欠如からきているのではないでしょうか。自分を充分に満たせば幸せになれるように思いますが、やはり、人生は陰陽のバランス取れていると幸福度が高くなります。まず先に「自分を満たすこと(陰)」が大切ですが、自分を満たしたら「社会の中のパズルの1ピースとして役割を担うこと(陽)」で、陰陽のバランスが取れます。社会でどの役割を担うのかの「軸」となり「方向性」となるのが「社会的使命」です。

「社会的使命」を見つける時は、まず、「価値観」と「情熱」を確認しておきましょう。

私の価値観は、優先順位の高い順に、1「自然との調和」2「個性の輝き」3「心の美」4「家庭の安定」5「自由と冒険」の5つです。

好きなこと(興味・関心)は、「風水」「哲学」「歴史」「文化」「祈り」「自然」「アウトドア」「聖地」「沖縄」「自然療法」「健康(ウェルネス)」「家」「インテリア」「間取り」「建築」「集落」「街づくり」「癒し」「ヒーリング」「地域」「精神」「人間学」「価値観」「使命」「異文化コミュニケーション」「自己実現」「首里城」「言霊」「風景」「色」「環境」「教育」「美」「心」です。こうして書き出してみると、好きなことは価値観と密接に関わっていると実感します。

得意なことは、「体系立て考える」「全体を俯瞰して戦略を考える」「ものごとを追求できる」「人の気持ちを察することができる」「教える」「大勢の人の前でわかりやすく物事を伝える」「ものごとの本質を見抜く」「右脳と左脳をバランスよく使える」「異なる領域のものをつなぎ合わせて新しいものを創り出す」です。まとめると、本質をとらえ具体と抽象を行き来して伝えるが得意なので、「哲学を軸にデザインを体系化して教える」ことが得意です。興味関心のあることは無数に出てくるのですが、得意なことはシンプルですね。

では、「社会的使命」を見つける問いかけとなる「社会に問題意識を感じていること何か」と考えると、「自然環境破壊」「伝統文化の喪失」「マスメディアの報道の質」「日本の住環境のあり方」「食や空気の安全性」「効率性・経済性優先」「偏差値教育」「他人軸の刷り込み社会」「二者択一の善悪二元論」に問題意識を持っています。

では、この問題意識を興味関心と掛け合せ「社会的使命」に置き換えるとどのような言葉になるでしょうか。

●経済性優先の社会で自然環境が破壊されていく。自然環境を守りながら美しい自然や地域の景観美を守ることはできないだろうか➡自然環境を生かした街づくりで地域の伝統を守りながら活性化する

●心が癒やされる自然豊かで良い気の流れる美しい住宅に誰もが住まうことができる社会になって欲しい➡西洋的な現代建築では満たされない住環境の快適さを、東洋哲学の視点からアプローチして現代建築と融合し、心地よさと美しさを両立するデザイン手法を開発する

●他人の価値観ではなく、自分の価値観を大切に、社会的使命を全うできる人生を歩むことができる社会になって欲しい➡「生きがい」とは何かを論理的に構造化して再現性を高め、誰もが生きがいを感じられる社会にする

そして、「得意なやり方で提供できる興味関心のあることとは何か(=情熱)」という視点と「現実社会のニーズ」で絞り込んでいくと、あなたの「社会的使命」が見つかります。

◉天人合一思想を軸にした街づくりと家づくりの研究を通し、誰もが生きがいを感じる社会に貢献する

この「社会的使命」を軸に「現実社会のニーズ」と「報酬の得られること」の接点が、あなたの理想の仕事です。

cf.「個人的使命」も探す

「社会的使命」は、「報酬が得られる」ことと重ね合わせることも意識しているので、自ずとビジネス的な視点になります。個人的使命は「価値観」ともイコールではありますが、このタイミングで文章化すると家庭や地域での役割がクリアになります。ビジネス的な「社会的使命」とプライベートの「個人的使命」の両方を明確にしておくと、人生のバランスがより美しくなります。

「個人的使命」とは、「お金」を意識せず、価値観に合った人生を送るための「役割」に集中します。以下、私の例を記載します。

- 子どもたちが小学生〜高校生の間は、子どもたちが帰宅した時に「おかえり」と家でお迎えできるお母さんになる(母の役割:家庭の安寧、家族の笑顔、心の平穏)

- 家が好き。家にいるのが好き。家でゲストをもてないしたい。住むだけで幸福感がある地域、居るだけで幸福感のあるインテリアの家に住み、一緒に住む家族、訪れるゲストが幸せな気持ちになれる家をつくる(サロンホステスの役割:家庭・知人・友人とのつながり)

- 地域のイベントで得意の声を使うことを生かして、MCなどの役割で貢献する(地域住民の役割:地域貢献、地域のつながり)

- 地域の御願行事に参加して、天の恵みに感謝する行為を定期的に行い、地域の皆さんのために祈る(地域住民の役割:自然との調和・無償の愛)

資本主義経済になる前は、個人的使命があれば充分だったのかもしれません。しかし、現代はお金をかせがないと生活できないので、社会的使命のほうが優先順位が高くなります。しかし、実際は、社会的使命と個人的使命のバランスが取れてこそ、幸福度の高い人生と言えるのではないでしょうか。個人的使命を意識できると、「仕事」と「プライベート」のバランスも取りやすくなります。この個人的使命は、最後におまけのように書き加えていますが、実は、生きがいに大きく関わるものだと感じています。

地域の中での「役割」があることが、長寿の秘密の一つであることは、間違いなさそうです。というのも、私の住む玉城集落においても、集落行事が月に1〜2回あり、地域住民には役割が与えれれます。農耕文化の名残で、自然の恵みの感謝するお祝いごとが多く、綱引きや獅子舞など盛大に行われます。三線を弾く、法螺貝を吹く、ドラを鳴らす、太鼓を鳴らす、唄を歌う、踊るなど、にぎやかです。そこで、芸を披露した後、みんなに「上手だったね、かっこよかったね」と言われるのが精神的にとてもいいようです。芸能となると舞台に登場するおじいが、「褒められるとさ自己肯定感が上がるんだよ〜。緊張感がいいんだよね。生きてる感じがしてさ〜」と、言ってました。実際、すごい上手なので、見ている方も本気で楽しんでいます。

私は、区長さんと一緒に御願所を周り、御嶽でお祈りする集団に立候補して、一緒にお祈りさせていただいてます。私が好きなのでやっているのですが、区長さんや地域の方から「お祈りしてくれてありがとう」とお礼を言われると、やはり嬉しいものです。それが、コミュニケーションのきっかけにもなり、地域で楽しく暮らす要素にもなっています。料理の上手な人は、お祝いごとで食べ物の差し入れをして、みんなから「上手だね、おいしかったよ」と言われれば、自己肯定感も上がります。区報で寄贈者として名前が書かれるのも、ちょっとした誇りになるでしょう。自分の住む地域の中で役割が与えらているだけで、幸福度は上がるもの。誰かの役に立てる場が設けられている王朝時代からの集落の在り方そのものが、沖縄の財産であると感じます。

⑦「社会的使命」を軸に「現実社会のニーズ」と「報酬の得られること」の接点にある「職務的使命」があなたの理想の仕事【社会】×【社会】

「職務的使命」は、「現実社会でニーズのあること」と「報酬の得られること」の接点にあります。しかし、自分のことをよく見る前にこの2つを掛け合せてしまうと、自分軸がないまま成立してしまいます。特に「現実社会でニーズのあること」は、自然環境のようなもので、自分ではコントロールできません。変化も激しい世界なので、軸がないと振り回されてしまいます。よって、「ウェルネス人生デザインの7ステップ」では、まず自分の内側を理解し、自分で決められることは自分で決めた上で選択肢をいくつか準備する必要がありました。しっかりと自分軸を定めた上で、最後に「現実社会でニーズのあること」と「報酬の得られること」で、「職務的使命」を絞り込んでいきます。ここだけは、報酬の得られる仕事にするために、価値観ではなく「社会的使命」が軸になります。

「職務的使命」を見つけ出すのは、最後の作業です。しかし、おそらく、1~6までのプロセスをすっとばし、ここから社会人生活をスタートしている人が多いのではないでしょうか。「職務的使命」は、【社会】×【社会】という構造なので、外側でつくられている世界です。自分の内側の世界を持ってれば、外側の世界と出会うことで陰陽のバランスが取れます。しかし、内側(陰)の世界ができあがっておらず、外側(陽)の世界しか見たこと無いのであれば、バランスが崩れている状況です。ここに悩む方、悩んだ方が多いと思います。

「現実社会でニーズのあること」と「報酬の得られること」を調べる方法は様々あります。ここでは、無料で簡単にできる「インターネット検索における検索キーワードの月間検索ボリュームの数値調査」をご紹介します。WEBマーケティングのSEO対策として行われている手法です。aramakijakeや、Googleキーワードプランナーなどの無料のツールがあります。これらのツールを利用することで、検索キーワードの「認知度」「人気度」と、「検索意図」「知覚品質」がわかります。

- 「認知度」「人気度」からは、「現実社会でニーズのあること」がわかります。

- 「検索意図」「知覚品質」がわかると、人がそのキーワードに対してどのようなサービスを求めているのかが見えるので「報酬の得られること」がわかります。

検索数の多さは、「認知度」又は「人気度」の高さを表しています。広く知られているということですね。検索キーワードを入力すると月間検索ボリュームに加え、関連キーワードも表示されます。どのようなキーワード一緒に検索されているのかで「検索意図」がわかります。関連キーワードを見ると、世の中の人々が、あるキーワードを元に、「何を知りたいのか」「どのようなサービスを求めているのか」を推測することができます。これが、キーワードがどのように認知されているかを知るための「知覚品質」のリサーチにもなります。

月間検索ボリュームの多さは、社会的ニーズの高さと比例します。しかし、ライバルの多いレッドオーシャンでもあります。しかし、ニーズがなければ仕事になりません。あなたの興味・関心のある領域で社会的ニーズの高いマーケットにポジションを取ったら、「社会的使命」を軸に「専門的職務」で尖らせることはできないか考えてみてください。

キーワードを選ぶ際は、「検索意図」と「知覚品質」にも注目してください。悩みごとを解決するサービスを探している「検索意図」があれば、そのキーワードの市場はビジネスになります。また、関連用語からそのキーワードのイメージがわかります。あなたが伝えたいメッセージと世間のイメージが一致しているキーワードが理想的です。イメージが食い違っていると、食い違いをゼロに戻すところにエネルギーを持っていかれます。

現在の私の「専門的職務」は”琉球風水師”です。しかし、風水師という肩書は、人により専門分野が異なります。開運グッズ販売、占い、霊感、間取りの方位判断など、一般の方が思い浮かべる印象がバラバラで統一されたイメージがない世界です。しかし、食い違ったイメージを持たれてしまうと、ゼロに戻すだけでも必要のない負荷がかかります。よって、できるだけ「風水」という単語を前に出さなようにし、イメージの近い言葉を選ぶように心がけています。

理想的なキーワードを見つけることは、「商品設計」そのものです。商品のネーミングやキャッチコピー、WEBサイトのタイトルなど、「その文字を見た時に0.3秒でイメージされる画像が何か」を想像しながら、あなたにぴったりのキーワードを探して見てください。

「好きなこと」「得意なこと」を仕事にした人たちが陥りがちなのが、やりたいことができていることに満足し、現実社会のニーズを考えず、自分のやりたいことだけを優先してしまうことです。「好きなことを得意なやり方で仕事にすると、何に困っている人たちにどのように役に立てるのか」を考えてみましょう。自分の内側の答えは出ているので、一度、お客様のことだけ考えてできることをリストアップし、絞り込んでください。時代は常に流れており、社会的ニーズとは変化の激しい世界です。常に軸は自分の中心に定めて、時代の流れとの共通点を探していく必要があります。社会の変化は自分でコントロールできない分、時代を見る目はいつも輝かせおくが必要があります。

ここはすごく難しいところでもあり、簡単には答えが出ません。同じ意識を持った仲間たちと意見交換してブラッシュアップしていけるような環境があると、理想的ですね。

「社会的使命」を軸に、「現実社会でニーズ」のあるキーワードの数値を調べてリストアップしたら、「専門的職務」で絞り込んでみましょう。どんなサービスが浮かび上がってくるでしょうか。

●社会的使命

天人合一思想を軸にした街づくりと家づくりの研究を通し、誰もが生きがいを感じる社会に貢献する

●社会的使命と関連して現実社会でニーズがあり、検索意図と知覚品質のイメージと相性が良いキーワード

価値観、社会的使命、生きがい、ライフデザイン、陰陽、天人合一、仕事と家庭の両立、家族関係、親子関係、夫婦関係、社長夫人、聖地、心を磨く、内観、精神的ストレス、ウェルネス、沖縄、歴史、伝統、ライフスタイル、インテリア、カーテン、色、氣の流れ、家具配置、絵、カウンセリング、塾

●情熱(好き×得意)

古代中国哲学を軸にデザイン(住宅・人生)を体系化して教え、クライアントの心を癒やす

●専門的職務(得意×報酬)

学校運営・講師・カウンセラー・ヒーラー

◉職務的使命=商品・サービス内容

「ウェルネス人生デザイン講座」運営【Wellness Lifestyle Creation Course】

7つのステップであなただけの「ウェルネス人生シート」(Ikigai概略図)を作成。具体的なあなたの価値観、社会的使命、個人的使命が論理的に見つかる。

「陰陽ライフスタイル創造塾」運営【Community of Yin-Yan Lifestyle Creation and Practice】

社会的使命(仕事:陽)と個人的使命(家庭:陰)のバランスを取る新しいライフスタイルの創造と実践。陰陽思想を軸に、風水鑑定と内観で、自分の価値観に合わせて家を創る。価値観、ライフスタイル、家が調和すると、本当になりたい自分になれる家ができる。

cf. 職務的使命=商品・サービス内容を決めるプロセス

生きがいを考えるプロセスの順番を間違えると、間違った答えが出てしまうのです。「考える順番を間違える=人生の優先順位を間違える」ことになります。起業家の場合、好きなこと、得意なことはだいたいわかっており、専門性もすでに身につけています。しかし、「社会的使命」を明確でない場合、「職務的使命=商品・サービス内容」が、個人的な趣味の延長になったり、売上優先になったりします。つまり、軸がなくてブレてしまうんですね。商品設計の軸となるのが「社会的使命」です。社会的使命がわかれば、様々な興味関心や能力があっても、方向性が見えるので、「手段」と「目的」が明確になります。

私の場合、風水に出会った時は家づくりに悩んでいたし、インテリアも大好きなので、風水の家づくりの方法を体系化しました。どうしてもまとめておきたかった内容ではありますが、私の人生にとって、風水の家づくりは「手段」であって「目的」ではありませんでした。家づくりに悩んでいたのは、人生に悩んでいたのです。「社会的使命」が明確になったところで、講座のゴールは「生きがいを見つけること」に設定できました。しかし、「生きがい」という言葉は、高齢者のセカンドライフ的なイメージが強く、また、範囲も広いためゴールがぼやけてしまいます。そこで、私のように起業して、好きなこと、得意なことで仕事をしている女性たちが、私と同じように社会的使命を見つけるところで悩んでいる方のお手伝いをすることが、”私の社会的使命”であると考えました。「生きがい」を見つけるトリガーとは、「価値観」と「社会的使命」を見つけること。ここに気づくことができました。

実際、現在の受講生も同じところで悩んでいることがわかりました。私の主宰するスクールは、30代、40代、50代、60代の女性が多く、起業されている方も、主婦の方もいらっしゃいます。「生きがい」の関連キーワードで最も多かったのが、「50代 主婦 生きがい」でした。そこで、講座のゴールを「社会的使命」を見つけることに設定。社会的使命を見つけるプロセスでは、初めに「価値観」を見つけることがキーになります。価値観を見つけるプロセスで、「家と向き合い、家からメッセージを受け取る」というのが私の講座の特徴です。そして、家を整えながら、心を整えて、幸せな家庭と自己実現欲求を満たすお仕事を両立していただきたいという思いで、カリキュラムを作成ました。

「生きがい」探しのポイントまとめ

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。長文でしたが、あなたの「生きがい」は、見つかりそうでしょうか。それぞれの要素を見つけ出すには、自分に問いかけ、内観する時間が必要です。是非、今一度ご自身に問いかけていただく時間をお取りいただければと思います。最後に、生きがいを見つけるためのポイントをお伝えします。

順番を間違えない「自分➡社会」

「生きがい」の見つけ方7ステップを実践するポイントは、「順番を間違えない」ことです。まず、自分の内側を見て、内側を理解してから、内側と重ね合わせながら外側の社会を見ていきます。先に外側から考えてしまうと、他人軸で人生を決めてしまいがちですのでお気をつけください。

「価値観」「好きなこと」「得意なこと」は、もともと自分の中にあるものなのです。作業としては、内観し「内側に持っているものを引き出す」だけです。しかし、自分のことはよくわからないものです。「価値観」「好きなこと」「得意なこと」を見つけ出すための質問は、八木仁平さんの著書『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』(KADOKAWA, 2020)にも書かれているので、是非参考になさってください。

「報酬が得られる」というだけであれば、アルバイトや就職で経験することは難しくありません。努力と時間を必要とするのは、「得意なこと」と「報酬が得られること」が重なり合う「職務的専門」を生み出すところです。土台を築くだけで5年から10年くらいでかかるしょう。フロリダ州立大学のエリクソン博士の「10,000時間の法則」という考え方があります。 1つの分野でプロレベルになるには約10,000時間の練習を必要とするという内容です。1日3時間で10年、1日6時間で5年かかる計算です。私もこの考え方には同意します。様々な分野のプロと話していても「10年やってようやく一人前」という意見は、実際によく聞きます。闇雲に資格をとっても意味がありませんから、自分の価値観と得意を見つけて、絞り込んでいくことが大切です。

私の場合は、アナウンサーの仕事を現役で10年ほどしました。お腹から自分の出したい声を、出したい強さで自然に出せるようになるまで、10年くらいかかったのを記憶しています。現場で仕事をしているだけでは上達しなくて、仕事を終えてから週1回はアナウンス学校へ行ってトレーニングし、このくらいの時間がかかりました。風水は、出会って15年、仕事にしてから10年です。自分が知っているレベルから教えるレベルへ昇華させるには10倍の努力が必要と言われますので、教えることはスキルアップにもつながります。風水の研究と並行して、風水の家づくりを成功させるための研究を、「暮らし」「間取り」「土地選び」「インテリア」の全ての領域とつなぎ合わせてきました。これにちょうど10年かかりました。次のステージは、風水の陰陽五行、八卦の哲学と、「生きがい」をつなぎ合わせることです。住宅にフォーカスした風水から、ライフデザインにフォーカスした風水にシフトしています。

「専門的職務」を得ている実感のある方で「何かが違う」と感じている場合、「得意なこと」には気づいているでしょう。専門性を身につけるには、難易度も高い上に時間もかかりますから、能力がないと続けるのが難しいからです。仕事の能力は高いし、収入も得られているけど、精神的に「苦しい」と感じていたら、生きがいを見つける7ステップの1番目から、見つめ直してみてください。価値観、好き、社会的使命のどれかが、抜け落ちていることに気づいたら、足りないところを補って、今一度「職務的使命」を見つめ直す機会を得られます。

「現実社会でニーズのあるもの」を見つけ出すのは、最後です。時代の流れに伴い、変化していく性質があります。自分軸を定めた上で、時代の流れに感覚を研ぎ澄ませながら情報をキャッチし、気になったキーワードに出会う度に、こまめに検索ボリュームなどを調べていくと良いと思います。「情熱」が船だとすれば、「現実社会でニーズのあるもの」は、海や波、風のような自然環境です。自分でコントロールすることはできません。いつ、どこへ向けて、どの海のどこを通っていくのか、天気の状況をみながら航海の計画を立てるように、仕事でも、いつ、どこに目標をおいて、どの市場に参戦し、どのようなマインドフローを設計するのかを、常に市場動向を見ながら進めていってください。

「価値観」に合った人生を送り「社会的使命」を見つけるために

「『何かが違う』と違和感を感じる」その理由は、毎日のライフスタイルの中で、あなたの価値観が満たされていないからです。価値観は他人から与えられるものではなく、自分の中にあるものです。一人一人が異なる価値観をもっており、価値観に優劣はありません。あなたが人生で最も大事にしている世界です。あなたの住む家に、あなたの価値観が満たされていない時、「家が好きになれない」「家族とうまくいかない」「自分を好きになれない」ということが起こります。一方、家族と価値観を共有し、価値観に合った家に住むことができれば、親子関係、夫婦関係などの家族仲も良くなり、自分も家も好きになることができます。家に中心が「価値観」という大黒柱で支えられていれば、もう人生に迷うこともありません。そして、「価値観」が明確になることが、あなたの「社会的使命」に気づく一番の近道です。

東道里璃ニュースレター「陰陽ライフスタイル通信」は、下のバナーをクリックしてご購読ください。

東道里璃 (とうどう りり)

最新記事 by 東道里璃 (とうどう りり) (全て見る)

- 【ロンジェ琉球風水アカデミー】月次実践レポート2024.4 - 2024年5月9日

- 3月3日上巳節・浜下り/中国・日本・沖縄を比較検証 - 2024年5月3日

- 2024年二十四節気「清明」4月辰月の過ごし方 活かす点と注意点 - 2024年4月4日

この記事へのコメントはありません。