「風水的まなざし」で首里城と地域文化を学ぶ──沖縄国際大学グローカルセミナーⅠ〈2025年前期〉実践レポート(全体編)

イントロダクション:授業のテーマは「自分を知る」ことから始まる

「旅する前に、自分を知る。」

これは、沖縄国際大学 経済学部地域環境政策学科の2025年前期『グローカルセミナーⅠ』において、学生たちと最初に共有したキーフレーズです。

本授業は、地域理解や観光的視点を超え、「問い」と「思想」を通して空間や地域を見る力を育むことを目的としています。世界に出る前に、自らの価値観や視点を相対化する──それが、この授業のスタート地点です。

本授業では、「風水思想」や「空間哲学」といった古典的な視座も取り入れながら、地域の背後にある“意味”を読み解く力の育成を試みました。学生たちは、講義・フィールドワーク・グループディスカッション、プレゼンテーションを通して、「なぜこの場所にこの建物があるのか」「なぜこのような構造なのか」といった問いに向き合い、自分なりの言葉で地域を読み解く力を少しずつ身につけていきます。

授業構成:『グローカルセミナーⅠ』の全体像

本講義は、地域を多角的に理解するために「ローカル」と「グローバル」という二つの軸で構成されています。2025年前期の前半は、沖縄の歴史文化や地域特性を深く学ぶ「ローカル」編を中心に進められました。後半は、自分の行きたい国や異文化を理解する「グローバル」編へと展開します。

ローカルとグローバル、2つの軸で構成

本講義は、学生がまず自分の住む地域や文化を深く理解することから始めます。その理解を基盤として、世界の多様な地域や文化を学び、自らのライフデザインに活かすという段階的な構造を持っています。

- ローカル編(前半)

沖縄の歴史や文化、特に琉球王国時代の街づくりと風水思想に焦点をあてます。首里城や備瀬集落、おきなわ郷土村などでのフィールドワークを通じて、地域の空間的意味を体感し、分析しました。講義、フィールドワーク、グループディスカッション、学生発表の機会を通じて深めています。

- グローバル編(後半)

学生は自分の関心のある海外の国や文化について掘り下げ、異文化理解を深めるとともに、自己の価値観やアイデンティティの言語化を促進します。後期の講義やワークショップ、グループディスカッション、学生発表にて展開します。

| 構成 | ローカル編(前半) | グローバル編(後半) |

|---|---|---|

| 🎯 目的 | 🌺 地域の歴史・文化と風水思想を理解し、空間の意味を体感 | 🌏 興味ある海外文化を掘り下げ、異文化理解と自己の価値観を言語化 |

| 📚 学びの手法 | 🏫 講義・🚶♂️フィールドワーク・💬グループディスカッション・🎤学生発表 | 🏫 講義・🛠 ワークショップ・💬グループディスカッション・🎤学生発表 |

前半「ローカル」編で扱った3つの学び

前半の講義では以下の3つの学びの柱を軸に展開しました。

座学:風水思想と沖縄の都市・集落の歴史文化の理解

琉球王国時代の首里城をはじめとする都市計画に根ざす風水思想の基礎と、それが地域の景観や社会構造に与えた影響を学びました。

フィールドワーク:現地訪問による空間体験

フィールドワーク当日は、大学からバスで首里城や備瀬集落へ。学びの舞台は、教室から実際の空間へと移ります。実際の歴史的・文化的現場を訪れ、空間の配置や自然との調和、地域の暮らしを五感で体感。教室での学びを身体で確認しました。

ディスカッションとPPT発表による自己表現

グループディスカッションやプレゼンテーションを通じて、各自の気づきや価値観を言葉にし、他者との意見交換により理解を深めました。

| 学びの柱(前半) | 内容 |

|---|---|

| 📖 座学 | 琉球王国の風水思想と都市計画を学ぶ |

| 🚌 フィールドワーク | 首里城・備瀬で空間と風水思想を体験 |

| 💬 発表 | 感じたことを言葉にし、他者と共有 |

後半「グローバル」編で扱った3つの学び

後半の講義では、学生が自分自身の関心と向き合い、海外の文化や地域を調査・考察する中で、自らの価値観・アイデンティティ・人生観を言語化することを目的としました。以下の3つの柱を中心に構成しています。

座学:異文化と自己理解の理論的基盤を学ぶ

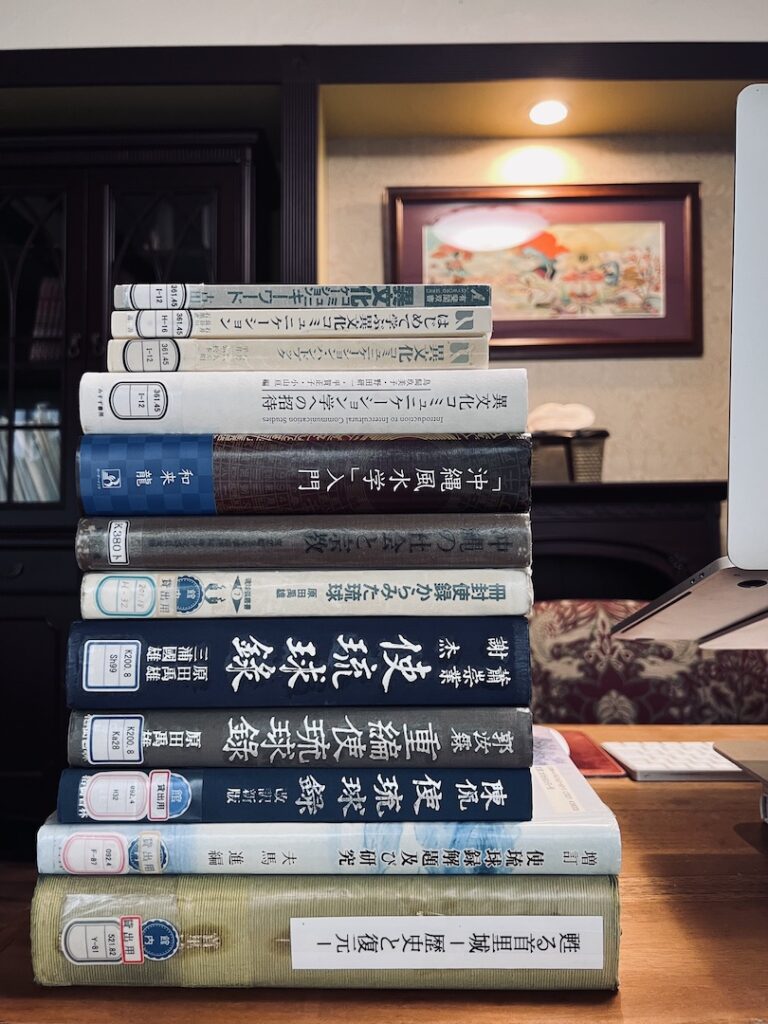

- 「異文化コミュニケーション学入門」

多文化社会における人間関係や文化的違いの捉え方、異文化間での相互理解の可能性について学びました(参考:講義紹介記事)。 - 「四柱推命基礎」

生年月日から命式を算出し、自分が本来持っている性質や価値観を、東洋思想の視点から探りました。占いとしてではなく、自己理解の道具として扱いました。

ワークショップ&グループディスカッション:自己の価値観を可視化する

- 「自分の興味・得意なこと」を書き出し、価値観やアイデンティティを内省。

- 四柱推命から導いた命式をもとに、生まれ持った性質と向き合い、自分自身をより深く理解。

グループでの対話やワークを通じて、自己認識を言語化し、他者との違いにも意識を向けました。

PPT発表:ライフデザインの言語化と可視化

・「自分の行きたい国」についての旅行計画を立案。その背景にある動機を深掘りする中で、価値観を明らかにします。

・沖縄でのフィールドワークから得た気づきと海外文化への関心をつなぎ合わせ、価値観・アイデンティティを明らかにします。

・個人的、文化的、社会的、職業的、デジタル的──5つの視点からアイデンティティを整理します。

・世界と地域を見つめながら、自分の価値観と向き合い、「どんな人生を送りたいか」を「仕事」「住む場所」「生き方」を言葉とビジュアルで提示していきます。

| 学びの柱(後半) | 内容 |

|---|---|

| 📖 座学 | 異文化理解・四柱推命で価値観を探る |

| 🧭 ワーク | 興味・命式から自分の内面と向き合う |

| 🎤 発表 | 行きたい国と人生設計を言語化・可視化 |

首里城や集落をどう見るか──「観光」と「風水的視座」の違い

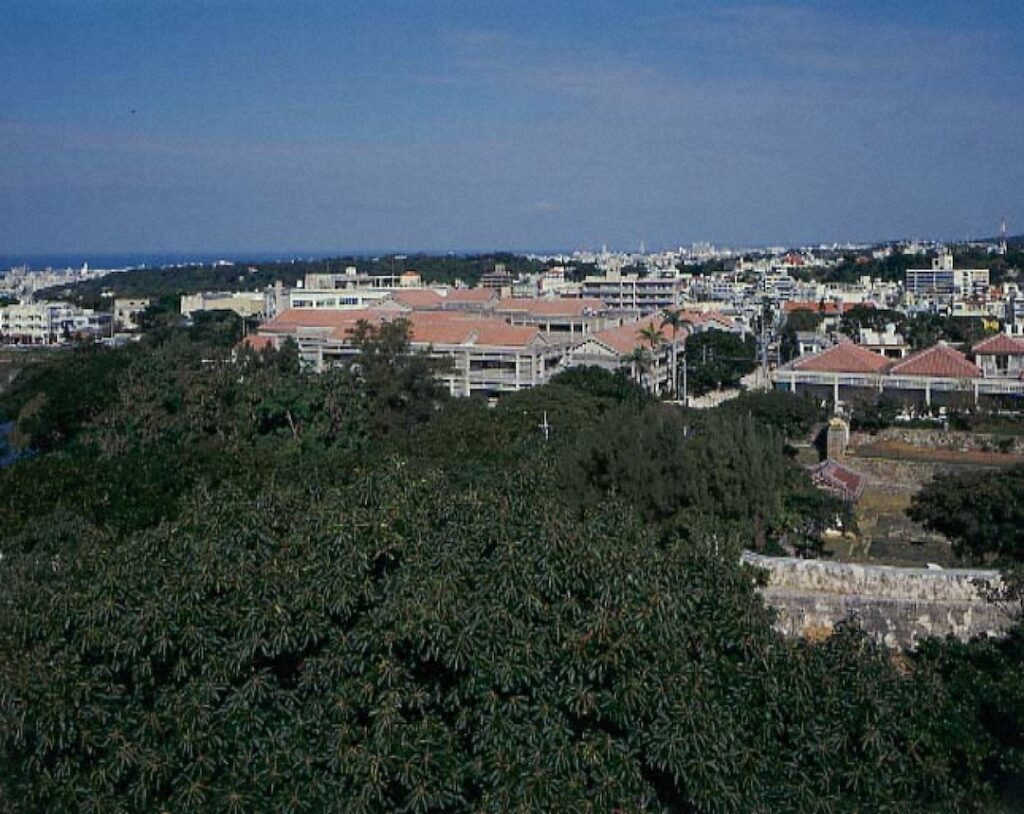

首里城の正殿の奥にある、城郭の最高標高地点”東(あがり)のアザナ”から、首里城の風水景観を俯瞰

一般的な観光では、歴史的建造物や集落を「見る」ことはあっても、その背後にある空間設計や思想までは深く意識されにくいものです。本授業では、首里城や備瀬集落といった現地を訪れる際に、観光的視点とは異なる「風水的視座」を重視しました。

風水思想は、自然環境との調和を重んじ、土地の形状や方位、そして周囲の山や水の配置が、住まいや都市の繁栄に深く関わると考えます。中でも、「四神相応」という風水思想に特有の専門用語は、日本語として聞き取るだけでは理解が難しく、論理的にも感覚的にも把握するのが容易ではない概念です。首里城の立地や空間配置を読み解くうえで、この「四神相応」は極めて重要な鍵となっており、学生たちは現地でのフィールドワークを通じて、座学では得られない体感的な理解へと結びつけていきました。

このような視座をもって現地を観察することで、空間の意味や場所の持つエネルギーを読み解く力が養われます。学生たちはフィールドワークを通じて、風水が設計思想として街づくりに生かされてきた歴史的背景を体感し、「なぜそこにあるのか」「どうしてこの形なのか」といった問いを自ら発見し、言葉にしていきました。

結果として、観光的な「見る」行為から一歩踏み込み、場所の背景にある文化や思想、環境との関わりを深く理解することができるようになりました。これこそが、本授業が育成を目指す「空間を読む力」の核心です。

| 🧭 観光的視点 楽しみ・学びの入口 | 🔍 風水的視座&フィールドワークでの学び 深い洞察と体験 |

|---|---|

| 🏯 歴史的建造物や集落を「見る」ことで、その背景や魅力を気軽に知る | 👓 座学で得た知識を「風水メガネ」として現地の景色にフィルターをかけ、体験を深める |

| 🏞️ 建物や景観の外観や歴史を中心に観察し、観光ガイドや案内を楽しむ | ❓ 現場で「なぜここにあるのか」「どうしてこの形なのか」を自ら問い発見 |

| 🎉 事前知識がなくても、その瞬間に気軽に楽しみ、感動を得られる | 🗣️ 体験を通じて、文化と環境の関係性を言語化し、深い理解を獲得する |

教育者として意識していること

直感と論理、感性派と理論派、それぞれに寄り添う

授業の設計において、私は常に「どのように伝えるか」を意識しています。というのも、学生一人ひとりの理解のかたちには大きな違いがあるからです。論理的に物事を整理するのが得意な学生もいれば、直感的な感覚やイメージで理解を深めていくタイプの学生もいます。どちらも学びの大切な資質であり、どちらかに偏ることなく、それぞれのスタイルに応じた伝え方を心がけています。

私自身も、過去に「理論としては理解できるのに、表現がうまくいかない」という葛藤を抱いた経験があります。だからこそ、言葉にならない気づきや、まだ整理されていない感情も大切にしたいと思っています。

本授業で扱っている「風水思想」は、しばしば“占い”や“スピリチュアル”といった印象で捉えられがちですが、ここでは東洋思想のひとつとして、自己理解や空間の読み解きに役立つ視座として紹介しています。これは、私が長年取り組んできた琉球風水住宅鑑定講座、インテリア講座、テーブルコーディネート講座でも一貫している思想です。空間や物の配置が人の心や対話に影響を与えるという観点は、風水の本質にも通じています。

学生たちには、思想としての風水に触れることで、「自分とは何か」「自分はどう世界を見ているのか」といった根源的な問いと出会ってほしいと願っています。そしてそれを、誰かに伝える言葉として磨いていくことこそが、これからの社会で求められる「表現力」や「対話力」の基礎になると信じています。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 🧠 学びのスタイル | 論理派と感性派、どちらも大切。個々に合った伝え方を大事に。 |

| ✨ 表現の難しさ | 理論は理解できても、表現が難しい気づきや感情も尊重。 |

| 🔮 風水思想の捉え方 | 占いではなく東洋思想として、自己理解や空間読み解きに活用。 |

| 💡 本質 | 空間や物の配置が心や対話に影響を与える点が風水の本質。 |

| 🌱 学びの目標 | 「自分とは何か」「世界の見方」を問い、表現力・対話力を育む。 |

講義のプロセス:インプットからアウトプットへ

琉球風水を体系的に学ぶ本講義では、次のようなステップで学習を設計しています:

- 読む(知る)

- 聞く

- 体験する

- 問いかける

- 考える

- 書く(思考・感情の言語化)

- 話す(思考・感情の言語化)

- 読む(調べる)

- 書く(調査内容をまとめる)

- プレゼンする(他者へ伝える)

知識の定着には、インプットとアウトプットを繰り返すことが必要です。座学やフィールドワークで得た学びを、自分の言葉で「話す」「書く」ことで初めて、本質的な理解へとつながります。

フィールドワークを軸にした前半講義(第1〜第8回)の構成と学習のねらい

- 第1回:オリエンテーション

講義全体の概要を共有し、学習の視点を整える - 第2回:座学

琉球風水理論と四神相応の基礎を学ぶ【読む(知る)・聞く・書く】 - 第3回:首里城フィールドワーク

首里城の四神を探す問いかけ型での歩行体験【体験・思考・話す・書く】 - 第4回:備瀬集落フィールドワーク

グループ行動による風水景観の探索型体験【体験・思考・話す・書く】 - 第5回:おきなわ郷土村フィールドワーク

ガイドツアーを通じた比較考察【聞く・体験・書く】 - 第6回:グループディスカッション&アウトプット道場

フィードバックと対話により知識を再構成【聞く・話す・書く】 - 第7回・第8回:前半のプレゼン発表

学術文献のリサーチを加え、伝える側として理論を表現【読む(調べる)・書く・プレゼンする】

フィールドワークでの気づきと学び──学生の言葉から

講義やフィールドワークを重ねるなかで、学生たちの視点は少しずつ変化していきました。観光的視点で場所を訪れるのではなく、そこに「問いを持って歩く」というフィールドワーク的姿勢が、自分自身の感じ方や考え方を深めていったのです。

首里城や備瀬集落では、見える風景の奥にある「なぜ?」という疑問が自然と湧きあがってきます。受講生の中には、

「ただ“きれい”と思っていた風景の背景に、意味や意図があることに気づいた」

「”四神”を教科書で見るのと、実際に現地で見るのでは、全然違う世界が見えた」

「座学で風水理論を理解したつもりでいたが、現地に行くと四神を見つけ出すのはとても難しかった」

といった感想を述べる学生もいました。

ワークシートやディスカッションを通して、最初は戸惑いながらも、自分の中の問いを言葉にしようとする様子が印象的でした。問いを持つことで、学びが一方通行ではなく、自らの興味関心と結びついた「体験的理解」へと変わっていきます。

このような変化は、教室の中だけでは得がたいものです。体を動かし、目で見て、言葉にして共有するプロセスの中に、自分の価値観や思考のクセが見えてくる。それは、まさに「自分を知る」ための第一歩となりました。

※フィールドワークの詳細は、後日、別記事で公開予定です。

琉球風水理論100本ノック──フィールドワーク後のアウトプット講義

本講義では、3箇所でフィールドワークを実施しました。首里城の四神を探す、備瀬集落の四神を探し風水集落の特徴を体験的に理解する、おきなわ郷土村では実寸大でつくられた伝統集落の理論モデルの学び体験。これらを通して、学生たちは実際の風景の中で風水の理論を“感じる”経験を重ねていきました。

けれども、体験だけでは「わかったつもり」で終わってしまうこともある──。

実際、フィールドワーク後に提出された課題シートを見ると、四神相応の方位と地名を正しく答えられた学生は「ゼロ」という結果でした。事前に座学で基礎講義を行い、問いかけ型でフィールドを歩いたにも関わらず、この結果は少なからず驚きでした。一見、理解しているように見えても、「自分の言葉でアウトプットできる状態になっていなければ、学びは定着しない」。そのことを、講師である私自身が改めて実感した瞬間でもあります。

そこで、体験を知識として定着させるために行ったのが、第6回の講義。

題して、

琉球風水理論100本ノック──アウトプット道場

フィールドワークの記憶と、風水理論の再整理を通して、記憶の点を線へとつなげる授業です。

アウトプット道場の実際

授業では、以下のような形式で学生たちに問いを投げかけました。

- ①首里城の四神(玄武・朱雀・青龍・白虎)を風景写真から判別し、地名と方角を答える

- ②備瀬集落の地図を読み取り、玄武と朱雀の位置と方位、集落の風水的特徴を説明する

講義冒頭に理論の使い方や見方のポイントを再整理し、その後、学生一人一人をランダムに指名し、答えてもらうスタイル。

私は正解を教えず、誰かが正解を言うまで、問い続けます。いわば“優しくも厳しい全員参加型の100本ノック”。実際は、100問もありませんでしたが、そんなイメージで(^^) 最終的には、すべての正解を学生たち自身の口から導き出すことができました。

グループワークでの知識の定着は、発表に向けての準備に

後半はグループディスカッションへ。お互いに問いかけながら、あいまいだった理解を深めていくプロセスは、講師にとっても気づきの多い時間となりました。再提出された課題は、全問正解。「覚えていたけど、整理できていなかった」と話す学生も多く、アウトプットによって頭の中が初めて“つながった”ようです。

この次は、いよいよ、「人に伝える」という段階へ進みました。学術文献のリサーチも加わり、インプットの深度もさらに高まります。「問いに答えられる」から、「人に伝えられる」へ。学びの最終ステップとしての発表に向け、準備を進めていきました。

まとめに代えて

風水の四神相応を理解すれば、立地や空間の選び方が、なんとなくの「感覚」から、再現性のある「理論」に変わります。学びとは、受け取ることだけでなく、自分の中に“根づかせる”こと。そのために必要なのは、インプットとアウトプットの往復運動なのです。

……このように、問いを持って歩くプロセスを経て、学生たちは空間に宿る風水思想を体感的に捉えていきました。そして後半のグローバルの授業では、それぞれが自分の言葉で表現する力を育む「アウトプット型ワークショップ」へと進みます。

▶︎【後半の講義:自己を調える四柱推命ワーク】(※後日公開予定)

読者の皆さまは、首里城の四神相応の風水景観──それぞれの方位と地名、わかりますか?

風水的視点で見た教育──これからの展望

本授業を通して私が強く感じたのは、「風水的視点」は単に空間を読み解く技術ではなく、教育における哲学的なまなざしとしても応用できるということです。

風水の根底には、「自然と調和し、場所の持つエネルギーを活かす」という思想があります。これは人間に置き換えれば、「一人ひとりがどんな特性を持ち、どんな環境で力を発揮できるかを見極め、整えていく」ということにも通じます。つまり、個人の資質と環境の関係を意識することは、キャリア形成や自己理解にとっても極めて本質的な視座なのです。

この授業では、学生それぞれの「興味のある国」「気になる文化」「惹かれる都市」など、心が動く方向性を起点に問いを立てるよう促しています。それはまさに、風水で「氣の流れ」や「陰陽のバランス」を見極めるプロセスと重なります。

今後は、このような風水思想を土台とした学びの在り方を、大学教育や地域教育の場にさらに広げていきたいと考えています。また、観光業や空間デザインといった実務の世界においても、風水的な空間哲学を通して人と場所との関係性を再構築する機会があるのではないかと思います。

学びは、人生を通じた空間設計でもあります。学生たちが「自分という空間」をどう調え、どこに身を置いて、何を創っていくのか。風水的まなざしで自らのライフデザインを描ける人が増えていく──その一助となる教育を、今後も探究していきたいと思います。

今後の掲載予定とお知らせ

本記事では、『グローカルセミナーⅠ』(2025年前期)の授業全体の構成と、背景にある風水的な視座についてご紹介しました。

今後は、講義内容や、授業の中でも特に印象的だった首里城や備瀬集落でのフィールドワークの様子、そして学生たちがどのように問いを深め、自分自身の価値観と向き合っていったのかも、個別の記事で詳しくご紹介していく予定です。

シリーズ一覧(一部公開中・順次公開予定)

講義編(ローカル編・グローバル編)

- ローカル編(前半):風水思想と琉球王国時代の街づくり(準備中)

- グローバル編(後半):異文化コミュニケーション学入門(公開中)

フィールドワーク編(ローカル編)

- 首里城フィールドワーク編(準備中)

- 備瀬集落・おきなわ郷土村編(準備中)

発表編(ローカル編・グローバル編)

- 発表編①(ローカル編):「琉球王国の街づくりと沖縄文化」琉球風水を語る力を育む:四神相応プレゼンと学生の探究(準備中)

- 発表編②(グローバル編):「自分の行きたい国とライフデザイン」(準備中)

シリーズが公開され次第、この記事内にもリンクを追加していきます。ぜひブックマークの上、ご覧ください。

Instagramでも「風水×教育」シリーズを発信中

フィールドワークや授業風景の一部は、Instagramのストーリーズハイライトでもご覧いただけます。

▶︎ @ryukyu_fengshui_lily(「風水×教育」ハイライト)

琉球風水について詳しく知りたい方へ

琉球風水の定義、特徴、歴史背景などをまとめた解説ページをご用意しています。

▶︎ 琉球風水とは?

東道里璃ニュースレター「調える 風がぬける空間で」をお届けしています

暮らしの“氣”を調えるための、静かなお手紙のようなメルマガを、月に数回お届けします。ロンジェ®の講座開催情報もお届けしています。

東道里璃ニュースレター「調える 風がぬける空間で」のご登録はこちら

東道里璃 (とうどう りり)

最新記事 by 東道里璃 (とうどう りり) (全て見る)

- 変えられない間取りと、変えられる環境― 風水学の実践が明らかにする、環境と行動の関係 - 2026年1月9日

- 【週刊タイムス住宅新聞 掲載】ロンジェ®琉球風水アカデミー受講生のリノベ作品が語る“氣の流れ”の空間美 - 2025年11月7日

- 琉球風水とニライカナイ信仰に久高島で出会う:沖縄思想の源流に触れる旅 - 2025年9月19日

この記事へのコメントはありません。