沖縄の精神文化と住文化・食文化

授業概要(第3回座学)

琉球風水研究者の東道里璃です。

私が講師を務める、沖縄国際大学 経済学部地域環境政策学科の「グローカルセミナーⅡ」(2025年後期・全15回)では、西洋と沖縄の住文化・食文化を体系的に学びます。第3回講義(座学)のテーマは「沖縄の精神文化と住文化・食文化」。本記事では、フィールドワークに向けた事前の座学講義内容をご紹介します。学生たちが現地での体験を最大限に生かせるよう、理論と背景をあらかじめ理解しておくことを目的としています。座学に加え、久高島や壺屋でのフィールドワーク、そして学生発表を組み合わせた実践的な授業を通し、学生たちが「目に見える文化の背景にある思想」を自ら発見し、体感として持ち帰ることを期待しています。

沖縄の風水思想と沖縄の信仰

18世紀から19世紀にかけて、琉球王国は風水思想を国家政策として導入した。1713年には首里城の風水鑑定報告書が王府の歴史編纂書『球陽』に記録され、首里城が玄武・青龍・白虎・朱雀に守られた「四神相応の地」であることが記されている。風水思想は、集落の造営、山林政策、河川改修、墓の造営など、幅広い分野に応用された。沖縄における風水の独自性は、中国由来の風水思想が、沖縄の土着信仰と融合し、「抱護(ほうご)」に代表される思想的・空間的枠組みを形成した点にある。

沖縄には複数の信仰形態が存在するが、本講義では特に「ニライカナイ信仰」に注目する。空間構成における思想的源流には、東の海の彼方にあるとされた「太陽の穴(テダガアナ)」や、集落背後に位置する「腰当の森(クサティムイ)」などの要素がある。これらは「守り・守られる」という精神的観念を体現しており、風水思想と土着信仰の融合を理解する上で不可欠である。本講義では、ニライカナイに最も近い島とされる久高島を対象とし、その集落構造や祭祀を調査する。思想が形となった空間構成や年中行事を読み解き、精神文化の体感的理解を目指す。

沖縄古来の精神文化と風水の親和性

風水思想は、18〜19世紀という比較的短期間で琉球王国に広く浸透した。当時の最先端科学として国家政策に導入されたことが普及の一因であることは明らかである。しかしそれだけでなく、沖縄古来の精神文化との親和性の高さも普及の背景にあったと考えられる。

ニライカナイ信仰は、古来からの自然発生的な集落の空間構成や祭祀に反映され、文化を形成してきた。沖縄には、神と人間の「守り・守られる」関係を示す「腰当(クサティ)」という観念が存在し、この考え方は風水の「四神相応」と高い親和性を持っていた可能性がある。そのため、王府が風水を国家政策として導入した際も、既存の文化に自然に融合していったと推測される。その結果、沖縄の空間文化全体が新たな形で再編成されていったと考えられる。

琉球王国における風水思想の急速な浸透は、国家政策としての権威だけでなく、沖縄古来の精神文化の柔軟性や、風水思想との親和性に支えられていたとみることができる。本講義では、風水思想とニライカナイ信仰の共通点を探りながら、空間構成や祭祀といった形ある文化の背後に潜む精神文化を読み解いていく。

琉球王国の風水思想と空間構成

琉球王国が国家政策に導入した風水思想の根幹にあるのは「自然との調和」である。この理念は、現代における環境学的な視点とも通じるものであり、強烈な日射、頻発する台風、冬季の北風といった厳しい自然条件の中で、人々が安心して暮らすための合理的知恵として機能してきた。

琉球王国における風水の特徴は、多くの人が風水と聞いて想起する象徴的・占術的要素よりも、生活環境における実用性が重視された点にある。同時に、景観の均整や空間の調和といった美的価値も追求されており、風水は環境配慮にとどまらず、精神的な充足や文化的アイデンティティとも結びついていた。

首里城の風水思想と「抱護(ほうご)」

琉球王国の象徴である首里城については、1713年に王府の役人であった蔡温による風水鑑定報告書が残されている。城の背後には高台の地形である弁之御嶽が控え、これは風水における玄武の役割を担い、首里城を護る重要な氣の発生源とされていた。首里城の正殿は西向きに配置され、前方には那覇の海が広がる。西の前方に浮かぶ慶良間諸島が朱雀として氣をとどめる構造となり、左手には青龍となる小禄・豊見城の丘陵、右手には白虎となる北谷・読谷の丘陵が配置され、「四神相応」の地勢を形成している。この四神相応の地勢は、中国伝統風水の理想的なレイアウトの要素を含み、首里城を中心とした王府の政治的正統性を示す空間的根拠ともなった。

さらに、城内には首里森御嶽をはじめとする聖地が配置されていた。正殿二階の南東に位置する「おせんみこちゃ」からは久高島を望むことができ、国王は女官とともに久高島へ拝礼した。また、首里城の最高標高地点である東のアザナ、および神女しか立ち入ることのできない聖域「京の内」からも久高島を望むことができる構造となっていた。これにより、風水思想に基づく空間設計と、久高島を中心としたニライカナイ信仰や御嶽信仰が結びつき、政治的・宗教的権威を空間的に体現する形態をなしていたと評価できる。

蔡温が強調したのは、首里城を抱護する御嶽の森林の保全であり、メンテナンスであった。もし森林が荒廃すれば、氣は漏れ出てしまい、「豊饒の慶」は得られないとされた。そのため、森林の保全に重きを置き、欠落している場所には植樹を行い氣の漏れを防ぐよう指示している。仲間(2017)は、”首里城のクサティに正殿の盛気を補佐する最も重要な御嶽と、左右から城を抱き込む嶽々を配置し、これらの御嶽を森林で覆い尽くす風水地理の考え方は、その後、各地で実施される計画村落形成のモデルになったのではないか”と述べている。

蔡温は、1737年に大規模な土地改革を実施し、これを契機として風水思想に基づく集落の造営が進められた。村抱護、浜抱護、屋敷抱護など、「抱護」がキーワードとなり、集落の造営が行われた。

集落の風水と御嶽 ― 腰当の森の役割

古来から村の中心であった「腰当の森」と「御嶽」

風水による琉球王国の村づくりが行われる以前も、御嶽は村の根元であり、精神的な中心であった。琉球各地の集落には、古来より「腰当の森(クサティムイ)」と呼ばれる森林地帯が存在し、その中に集落にとって重要な御嶽が配置されていた。「腰当の森」の地形は、母親が赤ん坊を包み込むように抱いている形をしており、村が抱かれ守られていることを象徴する。これは沖縄独特の自然観であり、民族観を反映した言葉である。

御嶽は集落の元となった家の先祖や来訪神を祀る場所であり、集落の背後を守護する精神的拠点としての機能を果たした。御嶽の下には集落の元となった本家があり、その下方に分家が配置されていた。1736年以前は、集落の造営や住宅の向きに明確な法則はなく、自由に家が建てられていたという。

18世紀から始まる風水集落の造営

沖縄の伝統集落には、碁盤状の区画形態をもつ集落がある。これは18世紀に蔡温が行った地割土地制度の実施と関連するものと考えられる。仲松(1977, p86)によれば、集落には主に三つの形態が存在する。1)自然発生的な不井然型(ふいぜんがた)、2)整然たる碁盤型(ごばんがた)、3)前者二つの融合型である。設立年代が明らかな村落を1736年以前と1737年以降に分け、碁盤型形態の出現を調べたところ、1736年以前では南城市前川集落のみが碁盤型であったが、1737年以降には複数の碁盤型集落が出現していることが指摘されている(仲松,1977, pp114-115)。

蔡温による村づくりでは、村の繁栄度を生産力の高さを基準として風水的に判断した。生産力が低い場合は、村の風水が悪いとして、集落の移動も実施された。移転先の選定にも風水が用いられた。風水思想に基づく集落造営では、王府の風水師が「御嶽」を中国風水の玄武に相当する基準点として位置づけ、村抱護、浜抱護、屋敷抱護など「抱護」の概念を基盤に設計した。厳しい冬の北風を避けるため、集落は北側(特に北東)に背を向けて計画された。造成された風水集落は碁盤状に区画され、すべての家屋が南向きに建てられるよう整えられた。道路は緩やかなカーブを描き、風の勢いを緩和する設計がなされていた。こうして、1737年の蔡温による土地改革以降、風水思想を原理とする集落造営が進み、沖縄の集落景観は大きく変化した。

1737年から1750年にかけて、蔡温主導のもと風水地理を理念とした土地改革が行われ、屋敷林や街路樹の植樹が琉球全域で実施された。村抱護にはリュウキュウマツやフクギ、浜抱護にはリュウキュウマツ、アダン、オオハマボウ、クロヨナ、屋敷を護るためには単層または複層のフクギ林帯が形成された(陳,2016, p62)。フクギは沖縄本島に自生するものではなかった。フクギに関する最初の記録は、1721年の冊封使徐葆光による『中山伝信録』である。樹齢の推定から、17世紀後半から沖縄本島全域に分布していたことが明らかになっている(陳,2016, p215)。

土着の精神文化と風水思想の融合による琉球風水村の登場

琉球王府の風水思想を取り入れた集落設計は、自然地形と土着信仰を組み合わせることで、沖縄独特の風水空間を形成した。琉球風水で重視された「抱護」とは、愛情表現を伴う言葉であり、「抱いて護る」という概念は、沖縄の神行事の祈りの中にも現れる表現である。これに関して、仲間(2017)は次のように述べている。

「沖縄の抱護は地形の概念であり、気を密閉し、山から気が漏れるのを防ぎ、植林を通じて村落の環境気を保全するためのテクニックの一つである。この抱護の概念は1730年代以降、原野での植林、村落の造成、海岸沿いの防潮や防風などに応用されていくが、それを実行するには、それを受け入れる文化的土壌が地域に存在していたのではないかと考えている。」

風水設計において基準点であり、抱護の要であった腰当て森と御嶽は、風水的な氣の発生源としての役割と防御機能としての科学的技術であると同時に、沖縄の精神文化の中心でもあったのである。

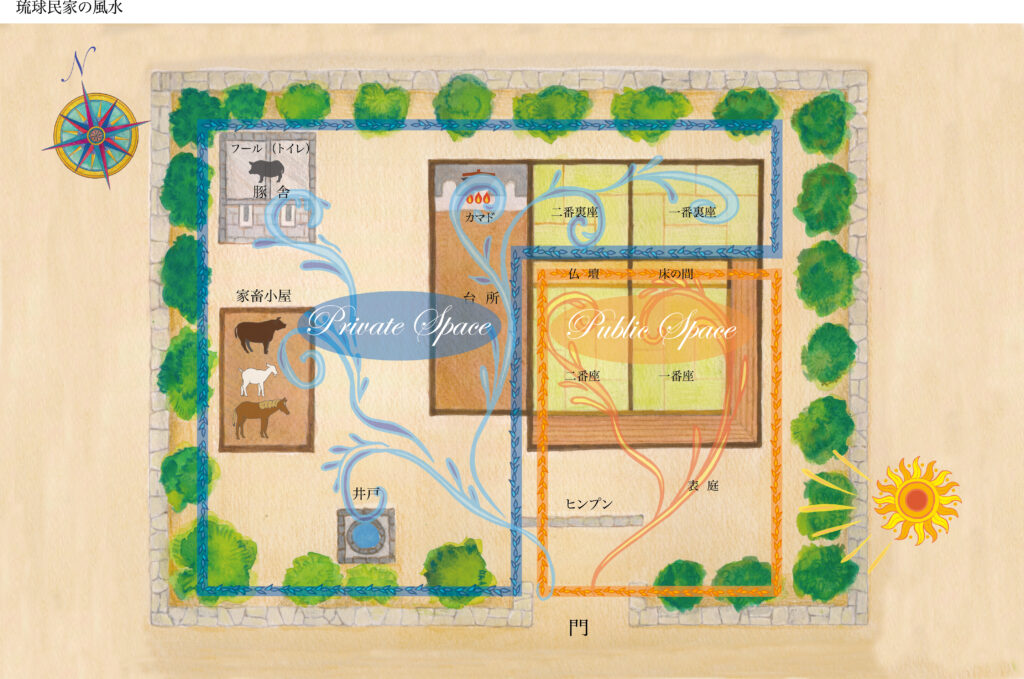

琉球民家の風水 ― 風水思想と沖縄の信仰(火の神・仏壇)

風水思想と琉球民家

風水思想は、集落の外形設計のみならず、民家の構造にも反映されていた。琉球民家の敷地には、屋敷囲いとして「抱護林」となるフクギが植えられた。フクギは強風から家を護ると同時に、夏の厳しい日差しを木漏れ日に変え、敷地の外から入る風を気化熱で冷やして涼風を呼び込む役割を果たした。また、フクギの葉は燃えにくく、隣家で火災が発生した場合の防火林としても機能した。門と家屋の間には「ヒンプン(屏風)」が設置され、外からの視線を遮るとともに、魔除けの意味も持たせられていた。これは中国風水の影響を受けた設計である。

琉球民家は、日照や風の条件を考慮して南向きに建てられ、空間配置には自然との調和が意識されていた。住宅は前後に区切られ、南側を向いた家屋の前面は「表座」、北側を向いた後ろ側の空間は「裏座」と呼ばれた。光が多く入る表座は陽の氣に満ち、来客を迎え、人が集まるパブリック空間として用いられた。一方、光の弱い裏座は寝室や出産の部屋など、家族のプライベート空間として機能したのである。南、表、パブリックは「陽」であり、北、裏、プライベートは「陰」である。住宅の構造は方位、空間、暮らしの陽と陰を上手く対応させ、陰陽の調和のとれた空間を作り出している。

沖縄の信仰と琉球民家

琉球民家における空間構成は、風水思想と沖縄独自の信仰が融合した結果として形成されている。住宅の表座において、向かって右側、すなわち東側には「一番座(いちばんざ)」と呼ばれる客間が設けられた。部屋の奥の壁側には「床の間」があり、七福神などの神々の掛け軸や三線、泡盛などが置かれ、神を祀る場としての役割を果たしていた。沖縄のニライカナイ信仰では、太陽が昇る東が最も尊い方位とされており、一番座は住宅内で最も格式の高い空間と位置づけられていたのである。

住宅の中心には、祖先を祀る「仏壇」が配置された。沖縄の祖先崇拝は、琉球王朝時代に日本の仏教と融合することで独自の仏壇の形態を形成している。風水においては住宅の中心を「太極」と呼び、最もエネルギーが集まる重要な場所とされる。ここに祖先崇拝の象徴である仏壇を配置することで、沖縄独自の祖先崇拝文化を空間に反映させた。日本本土の仏壇との大きな相違点は、沖縄の仏壇には仏像が置かれない点にある。表座の中央に設置されたこの部屋は「二番座」と呼ばれた。

台所のかまどには、火の神(ヒヌカン)が祀られた。火の神の信仰自体は他地域にも見られるが、その本質を言語化することは困難である。沖縄の火の神は独自の形態を有しており、もともとは海岸で拾った三つの石を置いてかまどとして使用したことに起源を持つ。その家の女性が火の神に祈りを捧げる役割を担ったのである。

このように、琉球民家の空間構成は、沖縄土着の信仰と風水思想が密接に結びつくことで形成され、家族の精神文化や生活秩序を支える重要な枠組みとなっている。民家の細部にまで浸透した思想は、沖縄独自の住文化を理解するうえで欠かせない要素である。

沖縄の信仰:ニライカナイ信仰

ニライカナイとは「太陽の居場所」

「ニライカナイ」とは、沖縄の伝統的思想における「理想郷」であり、稲や麦などの穀物や、水・火といった生命の源がもたらされる場所とされてきた。ここで、「ニライカナイ」とはいったいなんなのか、どんな意味を表しているかを、ニライカナイの語源から確認することとする。『日本語の系譜』(中本,1992)よれば、以下のように説明されている。

”ニライカナイは、さかのぼってミルヤカナヤであり、「土の屋、日の屋」という語であって、その原義は太陽神の居所ということであった。それは、朝に現れ、夕に隠れる太陽神の居所であり、それは地の中にあると考えられていた。そしてそこは、この世に光と豊穣をもたらす太陽の安息の居所であり、明日のための生気をとりもどさせるところであり、したがって霊力の満ちあふれているところでもある。だから、ニライカナイは、神聖なところであり、万物の存在を可能にしてくれるところであり、火や雨の自然物や五穀をもたらすところであり、害虫などを聖化してくれるところであった。古代人たちが、そこを、この世の存在物の根元と考えたのは、当然であったとしなければならない。このように考察が深まってくると、ありとあらゆる祭儀は、ニライカナイからの霊力と豊穣を乞い、これに感謝する祭りであったことが実感されてくる。

(中略)

浦々村々をオソウ(統治する、襲う)(※)ところのアヂ(接司)たちが出現し、さらにこれを支配するアヂノマタノアデ(接司のまたの接司)という国王級の統治者が出現してくるのだが、このアヂたちは、常にミルヤからセず(精霊)乞いをしていた。ミルヤからの豊かな霊力でこの世を統治することができると考えていたのである。それはあたかも太陽神の化身として統治者を考えたのであって、太陽と同じくテダ(太陽、国玉、支配者)とよぶようになったのである。太陽と国王は、同一語のテダでよばれることによって、ミルヤと直結されていて、ミルヤの霊力をこの世にもたらす統治者であることを示そうとしたのであった。これが古代人の統治思想だったのである。こう考えてくると、十五世紀ころの琉球の神歌を集めた『おもろさうし』の基調は、ミルヤからのセヂゴイ(精霊乞い)にあるとみることができる。ニライカナイは太陽神の居所を表す語であって、はじめは朝夕の太陽の運行から地の中にあると考えられていた。テダガアナ(太陽の穴)、マコチアナ(真東風穴)、マハエアナ(真南風の穴)という、おもろ時代の言葉は、これをよく示している。

ところで、琉球列島は多島地域である。永い島での生活によって、ニライカナイの原義も忘れられていって、しだいに意味変容をきたした。島から眺める太陽は、東の穴から出てくるというよりも、海のかなたから現れるとみるのが自然である。このために、ニライカナイの原義である地の中にある太陽神の居所という意識がうすれ、海のかなたという意味に傾いていったのである。こうして、海に囲まれた琉球列島のニライカナイの世界ができあがっていった。”(pp.288-290 より抜粋)

※浦々村々をオソウ(統治する、襲う)”についての現代語訳において、「襲う」「支配する」とするなどの訳と、「愛護する・育成する」(仲松,1977)があり、筆者は「愛護する・育成する」の訳と捉えている

つまり、二ライカナイの原義は、「太陽の居場所」であり、そこは地の中であり、この世の存在物の根元であると考えられていた。神聖であり、万物の存在を可能にしてくれるところであり、火や雨の自然物や五穀をもたらすところであった。村々をオソウ(愛護する)者は、太陽の居場所である「太陽が穴」の豊かな霊力でこの世を統治することができると考え、霊力と豊饒を乞い、感謝の祈りを捧げてきたということである。

ニライ神と人間の「守り・守られる」関係〜「オソイ」と「クサテ」

ニライカナイという言葉の原義をたどると、そこには、琉球王朝時代の空間構成や祭祀文化の意味が含まれていることがわかる。一方、仲松(1977)は、ニライカナイ信仰の主役でもあるテダ(太陽)の意味について、「物体としてのテダ」と「信仰上のテダ」の二種類があったのではないかと考えている。

”古代オモロ詩人が「明けもどろの華」と、恐らくニライの国を連想したかも知れない極楽の世界から静かに出現する日輪。次第次第に昇って来るにつれて、金波、銀波がこの世(人間界)に延びてくる。 まさしく福を授けるニライの神が来訪なされるのだ。金波、銀波がこの世まで届いた際は、ニライの神が来訪されたことになる。そうした以後の日輪は次第に刺すような光、威圧する姿と変り、人間を寄せつけない、言わば人間と隔離した「大陽」となってしまう。こうなった太陽は、古代沖縄人の観念としての「テダ」ではなく、たんなる物体としてのテダとなっていることとなる。

東海のニライの国から出現すると想念したニライの神と日輪とが同一視されるようになってアガルイの大主(神)ともいわれるようになったのであろうが、曙の華の状態から、神道として金波、銀波が再び東方へ引込んだ時には、アガルイの大主はニライの国へ戻られたとの想念をもっていたと思われる。

したがって古代沖縄においては、二つのテダ、すなわち信仰上のテダなるものと、物体としてのテダなるものがあったのではないかと思われる。古代においては、ニライの神の思し召し、すなわち幸福と平和をこの地上の世界に実現さす職能をもった統率者、統治者を指し、テダ、或はテダ子といったと思われ、王の即位式に、ニライの神の化身と考えられる「君真物」が出現し、キフジン大君が現神となって就任を宣り給うたのも、王者なるものは、民衆を圧迫・支配するものではなく、民衆を「おそい」(愛護・育成)すべきものであったことを現わしているものと思われる。

このようなことからして、ニライの神と人間、統治者と民衆とは、親と子の関係と同じもので、敬と愛によって結ばれ、遠く離れたものでは無く、近く親しい間柄で、そこには「おそい」と「くさて」(腰当)の内的状態であったと言えるであろう。”(pp.36-37)

仲松は、ニライ神と人間との関係を、「おそい」(愛護する・育成する)と「くさて」(腰当:愛護を求め、信頼し、安心してよりかかる)の内的状態と捉えている。これは、風水集落設計の起点となる「腰当の森」と「集落の家々」との関係性と同一の観念であり、琉球風水の「抱護」の源流がニライカナイ信仰にあることを示唆している。

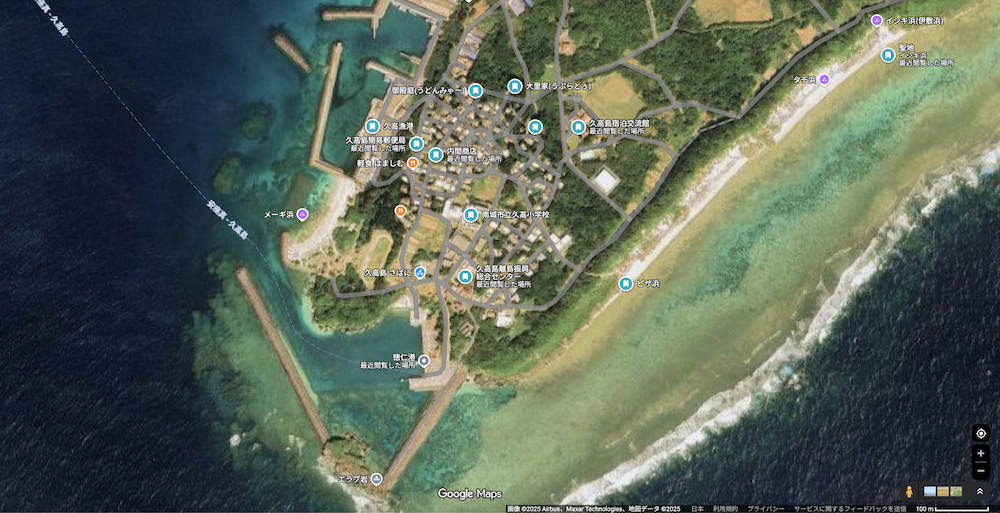

久高島集落と琉球風水の「抱護」

沖縄の風水に関する学術文献を精査しても、久高島の風水について論じられたものを見出すことはできない。王府の公的記録である『球陽』にもその記載はなく、沖縄の集落研究の名著である仲松弥秀著『古層の村』においても、久高島のエピソードは登場するが、久高島の風水に関する言及は見られない。では、久高島と風水は無関係であったのだろうか。

この疑問を解明するため、筆者は2025年4月に「久高島歴史文化研究会」に入会し、勉強会に参加するため毎月1〜2回、久高島に通う日々を送った。しかし、久高島の歴史文化に詳しい地元の人々からも、風水に関する具体的な情報を得ることはほとんどできなかった。

一方で、久高島に通いニライカナイ信仰について理解を深める過程において、琉球風水との接点をいくつか見出すことができた。以下では、久高島におけるニライカナイ信仰と、筆者が研究してきた琉球風水との関係について、文献調査およびフィールドワークによって得られた知見を整理し、解説することとする。

久高島に琉球風水はあるのか

これまで風水集落を調査してきた筆者が久高島を訪れた際に、「果たして風水を感じ取ることができたのか」という問いに対しては、「風水的要素を見出すことができる箇所もあれば、理解に苦しむ部分もある」というのが率直な所感である。すなわち、久高島には風水的な痕跡が全く存在しないわけではないが、それを一貫した体系として把握することは容易ではない。

以下では、筆者が久高島において風水を感じ取った点、そして理解の及ばなかった点について、具体的に整理して論じることとする。

久高島に琉球風水(1737年以降の地割制集落の特徴も含む)を感じたポイント

- 腰当の森(御嶽)の存在とその配置。緑豊かな景観が今も維持されている。

- 大宗家を最奥に置き、集落の背骨とする構造である。

- 腰当の森を玄武、向かい側の聖地を朱雀と見立てて線で結び、その軸線に沿って集落は北東を背に南西を向く。

- 久高殿・外間殿が集落の最後方に位置する。

- 村の中央部に、番所跡地がある

- 腰当の森の背後には家屋を建てず、御嶽に抱かれた内部に家々が存在する。

- 道路はゆるやかな曲線を描き、強風の流れを緩和する。

- 抱護の存在(フクギの屋敷抱護・農地抱護、アダンによる浜抱護)は、1737年以降の風水政策の一環として実施されたものがあるのかもしれない。腰当の森、宗家の庭には樹齢が高いと見られるフクギが見受けられる。

- 住宅の多くは南向きであり、ヒンプンや典型的な琉球民家の間取りが確認できる。

久高島に琉球風水(1737年以降の地割制集落の特徴も含む)あるのかを疑問に感じたポイント

- 道路が碁盤状には整備されておらず、三叉路が多いため方向感覚を失いやすく、道に迷いやすい。

- フクギの並木道は部分的に見受けられるが、密林率は高くない。戦争の影響がどの程度あるのか。

- 王府の記録や既存の学術文献において、久高島の風水についての明確な言及が確認できない。

- 地元住民からも「風水」に関する由来やエピソードを聞くことがない。

久高島には琉球風水の「抱護」を感じる

実際に筆者の調査と感覚によれば、久高島集落は風水集落の条件を複数兼ね備えている。18世紀の蔡温による風水政策の影響を受けて調えられた形跡があるとも考えられるが、久高島が1737年以降に移動して成立した集落ではないと見られる。その理由として、集落内には三叉路が多く存在し、方向感覚を失いやすく、訪れるたびに迷いやすいからである。一般に、碁盤状に整備された道筋をもつことが理解しやすい1737以降に創設された琉球風水集落の特徴の一つであり、碁盤状であればわかりやすい。一方、集落が王朝時代の面影を残し、碁盤状でないということは、1737年以降に集落移動の必要性がなかったことから自然発生型の不井然型(ふいぜんがた)がそのまま維持されているということである。

琉球王国においては、1737年以降、生産高を基準に風水的な良否が判断され、風水に問題がある場合には集落移動が行われた。すなわち、風水的に良好であり、かつ生産性と両立している集落については、移動や新設を行う必要がなかった。久高島の場合、風水的に大きな問題がなかったことや、納税義務が課されていなかったため、生産高を基準とした集落移動の必要性も生じなかったと考えられる。そのため、1737年以前に創設された自然発生型の不井然型(ふいぜんがた)の集落形態と捉えることができるが、同時に、国王や聞得大君が訪れる特別な土地であったがゆえに、18世紀以前から聖域としてふさわしい空間へと意図的に整備されてきた可能性も推測される。

久高島に納税義務がなかった理由は、離島は水も少なく、稲作もできず、農地の生産性も高くないため、王府に納税免除の申請をしている。その一方で、久高島の男性は王府の公用船の船乗りとなり、女性は神女として聞得大君に仕え、王府の公務に従事していた。風水地理学は、1737年以降の平民百姓村の造営する際に用いられた。首里士族が首里を下って作ったという屋取(やーどぅい)集落も、士族はその身分から、米や麦を王府に納めるという納税が免除されていた。納税が免除されていた屋取集落には、麦の収穫や米の収穫を祝う集落の年中行事がなく、フクギの植林を見ることもなく、王府が関わった痕跡がみられないのが特徴である。久高島に風水の記録が見当たらない理由を、筆者は当初、納税が免除されていたために王府が関与していなかったのかと考えた。しかし、集落調査を行っていくと、1737年以降の王府の土地改革において、風水思想を取り入れた集落にみられる特徴を久高島に部分的に見ることができる。

よって、1737年以降に実施された風水的な氣の保全政策が久高島にも及んでいたかどうかを問うならば、その痕跡は「存在する」と言える。すなわち、久高島集落には琉球風水における「抱護」を意識して調えられた痕跡が認められる。ただし、集落の造営に関する歴史が確認できる文献を見つからず、また、抱護の歴史についても未確認の状態である。現段階では、風水思想を裏付ける文献による議論の展開はできないが、御嶽が今も守られおり、嶽々の緑が豊かであることから、集落を歩いた感覚的には、全体として「抱護の村」であるとの印象を受けるのである。

玄武は、集落を抱護する「腰当の森(クサティムイ)」

風水集落設計の基準点となる腰当の森は、久高集落の北側に位置する。腰当の森の前には、かつてイザイホーが行われた御殿庭が広がっている。この森は久高島において最も聖なる空間の一つとされ、集落の背後から家々を抱き護る形をとっている。風水的視点で捉えれば、この腰当の森こそが久高集落における「玄武」である。

また、本家である大里家は腰当の森の直前に構えられ、分家はその前方に配置されることが望ましいとされた。さらに「腰当の森の後ろに家を建ててはならない」という禁忌は、現在も口伝として伝承されている。対をなす朱雀については、南方に位置するエラブ岩がこれに該当すると考えられる。

久高集落は、北東を背に南西を向く、琉球風水が理想とした座向

久高集落の座向は艮坐坤向であり、大宗家である大里家と、朱雀と考えられるエラブ岩を結ぶ軸線を設定すると、北東を背に南西を向く形となる。これは、琉球風水において理想とされる集落の向きである。碁盤状の区画にはなっていないものの、多くの家屋は南向きに建てられ、道路は風の直進を避けるようにゆるやかにカーブを描いている。

画像に示した羅盤は建築図面と同一の座標系を用い、真北を基準としている。現代では西に約5.5度傾いているが、約300年前には東に5度程度傾いていたと推定される。いずれにせよ、集落は北風に背を向ける向きとなっている。久高島における風向きデータと照合すれば、この軸線の角度と整合する可能性があるが、現時点ではデータの入手に至っていない。

風水政策で植樹されたであろうフクギやアダンの抱護

久高島において風水政策の影響が認められる一つの証拠は、フクギの存在である。集落の屋敷抱護にはフクギが用いられ、農地の抱護にもフクギが植えられている。また、浜抱護にはアダンが植えられている。陳の研究によれば、フクギが沖縄列島に分布し始めたのは17世紀後半であり、比較的新しい集落景観の特徴である。18世紀に蔡温の主導により実施された風水政策では、風水樹の大規模な植樹が行われたとされ、フクギやアダンはこの政策のもと、風水を良好に保つための抱護目的で植樹された可能性が考えられる。

移動したノロの家

久高島には、もともと久高集落と外間集落の二つの集落が存在していた。仲松(p.35)は、久高島を例にノロ家の位置について以下のように述べている。

「旧家が村の背後に、その前面に分家群が拡大されていて、旧家群がおそいし、分家群が見守られている形態をなしていることは、沖縄の各村落と同様である。大宗家の大里家が一段背後に位置している。その前面の列に、外間家という次位の宗家を東に、大西目、並里、ウプンシミ、ニーブなどの各旧家が並列している。旧家の北側背後は広い平坦地をなしていながら、誰も家を建てるものはいない。久高ノロと外間ノロの両家があるが、この両家とも、古代には村落の最南端部、言い換えれば最下位にあたっていた場所にあったと思われる。(中略)このような配置から見るならば、ノロという神官が、その村落自体からおのずから生まれたものではなく、外部の力、ここでは首里王府の政策によって生まれたものであると考えるのが可能であろう。ところが、ノロが発生した後に、もしも集落の移動が行われるなどした場合には、これを機会として、ノロ殿内は一躍、大宗家とかと並べた最上位に位置するようになる。このようなことから、ノロ殿内が村の最上位を占めている村があったとすれば、一応この村は何処からか移動して来たのではないかと疑ってみることはできる。」

もともと南にあったとされるノロの家の位置については、現時点では確認できていない。しかし、『古層の村』の絵図面によれば、両家のノロ家は南側ではなく集落の中央付近に配置されている。年代については不明であるが、集落の空間構成に影響を与える何らかの出来事があった可能性が示唆される。

まとめ

以上、現時点での調査結果を整理すると、久高島集落においては琉球風水的な「抱護」の要素が認められることが確認できた。ただし、調査はまだ半ばであり、屋敷抱護・村抱護・浜抱護の詳細については、今後も継続的な調査が必要である。また、久高島の冬季における風向きの平均値や、戦争による影響についても、聞き取り調査を含めた検証が必須である。

久高島の祭祀に学ぶ沖縄の食文化

この内容は、久高島ガイド、西銘政秀さんとともに久高島を巡り五穀伝説と祭祀を学び、現代のわたしたちの暮らしや考え方にどのように影響を及ぼしているか、一緒に考えます。

久高島の五穀伝説 ニライカナイに最も近い伊敷浜

- 久高島は「太陽の穴」に最も近い場所とされる聖地。

国王も参拝した久高島の麦の初穂儀礼とは

琉球国王は隔年2月に久高島を参拝し、麦の初穂儀礼を行った。

祭祀・神饌料理・神人共食の食文化の歴史

五穀豊穣を祈る予祝や、自然・祖先崇拝の思想が日々の食事に息づいている。久高島の祭祀では神人と共に食す「神人共食」が重要であった。精神文化がかたちになった食文化。どのような祭祀が行われていたのだろうか。

フィールドワーク

久高島フィールドワーク(第4回・第5回講義)

第4回・第5回の講義を1日で行います。

目的

- 久高島の地図を片手に、グループで課題を探し当てるフィールドワークを通じ、祈りの精神文化と信仰に根ざした住まい・食文化を体感する。

第4回 風水思想とニライカナイ信仰の源流に触れる(前半)

- ニライカナイに一番ちかい場所伊敷浜に行き、「太陽の根元」を探す

- 久高集落の玄武「クサティムイ」を探す。

- 琉球王国の年中行事・祭祀が行われた場を訪れ、その空間性を理解する。

第5回 久高島ガイドとともに考える琉球王国の五穀伝説と祭祀(後半)

久高島ガイド、西銘政秀さんとともに久高島を巡り五穀伝説と祭祀を学び、久高島行幸の国王参拝ルートを巡ります。現代のわたしたちの暮らしや考え方にどのように影響を及ぼしているか、一緒に考えます。

久高島フィールドワークの課題(予定)

- 「太陽の根元」とはどのような思想から生まれたか。現地で感じたことは何か。

- 久高島のクサティムイを風水理論から説明する。

- 集落の祭祀場は集落のどのような位置にあったか。

- 久高島の民家で琉球風水を感じる

- あなたの生活の中に、沖縄の祈りの精神文化を感じる瞬間はあるか。

実施方法

- 3〜4人のグループ行動。

- 地図とコンパスを使って徒歩で探索。

- 御嶽や聖域など、立入禁止区域には入らない。

壺屋フィールドワーク(第6回)

壺屋やちむん博物館

やちむん歴史を通して琉球の食文化を学ぶ

沖縄県立博物館

伝統的琉球民家を琉球風水の視点から見る

参考文献リスト

陳碧霞(チェン ビシャ)(2019).『近世琉球の風水と集落景観』.榕樹書林.

仲松弥秀(1978).『古層の村―沖縄民俗文化論』.沖縄タイムス社.

仲松弥秀(1990).『神と村』.梟社.

仲間勇栄(2017).『蔡温と林政八書の世界』. 榕樹書林.

中本正智(1992).『日本語の系譜』. 青土社.

目崎茂和(1998).『図説 風水学―中国四千年の知恵をさぐる』.東京書籍.

久高島に関する情報提供:久高島歴史文化研究会 顧問 西銘政秀氏

東道里璃 (とうどう りり)

最新記事 by 東道里璃 (とうどう りり) (全て見る)

- 『中城御殿御敷替御普請日記』第7-8丁【鄭良佐】中城御殿地理記1 (翻刻・翻訳) - 2026年1月31日

- 『中城御殿御敷替御普請日記』翻刻・翻訳一覧(目次)|琉球風水と世子の空間を読み解く - 2026年1月30日

- 2026年タイムス住宅新聞・年始特集「理(ことわり)と美の風水史」:首里城・中城御殿から繋ぐ300年の時間と空間 - 2026年1月30日

この記事へのコメントはありません。